10月 3rd, 2021 Posted 12:00 AM

10月3日 仏滅(甲申)

『力学としてのデザイン』

アリストテレス、

易経、

ヘルメス思想、

アートマン理論、

ダビンチ、

オイラーから

ニュートンまで、

これまでの歴史で

変化=運動を

力学として認識し、

その上で、

力学的な解釈、

あるいは

隠喩としての力学に

デザインを

添わせていくならば、

デザイン力とは

何かが浮かび上がる。

artificial heart:川崎和男展

Tags: アートマン理論, アリストテレス, オイラー, ダビンチ, デザイン, デザイン力, としてのデザイン, ニュートン, ヘルメス思想, 力学, 力学的, 変化, 川崎和男のデザイン金言, 易経, 歴史, 浮かび上がる, 解釈, 認識, 運動, 隠喩

Posted in APHORISM

目次を見る

4月 12th, 2016 Posted 12:00 AM

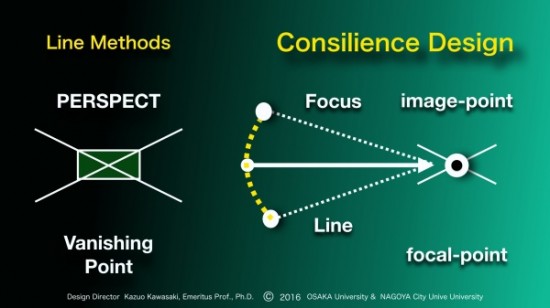

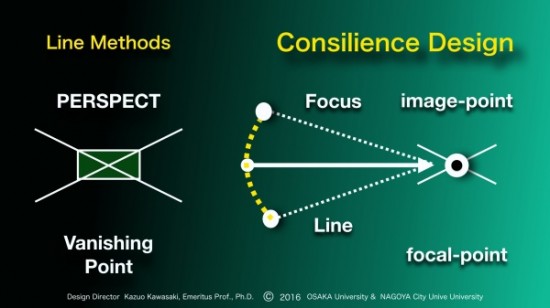

光は自然現象として拡散する性質があります。

ところが、光の拡散性を絞り込んで集中させることで、

その力を一点にさせることができます。

これを焦点と呼んでいます。

が、光だけではなくて、拡散することを一点に集中させた、

その点を焦点と呼ぶことは、単純な光学的なこの関係を隠喩として、

思考方法にすることができます。

これは焦点化を行うことでいわゆるimage-pointの配置ができます。

「コンセプト思考」からの離脱を主張している要点がここにあります。

まず、dollyとして視点移動から明確なview-pointが決定したとしても

そのview=pointは必ずしも焦点ではありません。

むしろ隠喩的な思考の熟慮もしくは集中化によってimage-pointを

さらに確約化させるのが思考を透視図化すると考えれば

Perspective化した消失点=vanishing pointが存在します。

この消失点への焦点化が思考の目標ということになるわけです。

現実的には透視図は次元数を決定します。

この次元数が3次元になると、ここでは立体図的な

3次元思考が可能になるということです。

次元数と焦点の設定、その隠喩化が思考方法の重大な一つということです。

*『際限は背中に、目の前に未来など無く』

*『まず、ニュートン的力学の隠喩としてのデザイン』

*『風神雷神図=風景から情景のアッサンブラージュ』

*『F映画が示唆していること=その真実性と想像性』

*『情報記号・印=サインからトポロジーへ・3』

Tags: 3次元, 3次元思考, dolly, image-point, PERSPECTIVE, Vanishing Point, view-point, コンセプト, コンセプト思考, 一点, 主張, 光, 光学的, 力, 単純, 可能, 存在, 思考, 思考方法, 性質, 拡散, 明確, 次元, 次元数, 決定, 消失点, 焦点, 焦点化, 熟慮, 現実的, 目標, 確約, 立体図, 自然現象, 要点, 視点移動, 設定, 透視図, 配置, 重大, 関係, 隠喩, 隠喩的, 集中, 集中化, 離脱

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 11th, 2016 Posted 12:00 AM

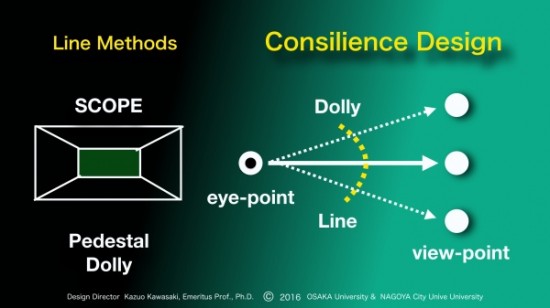

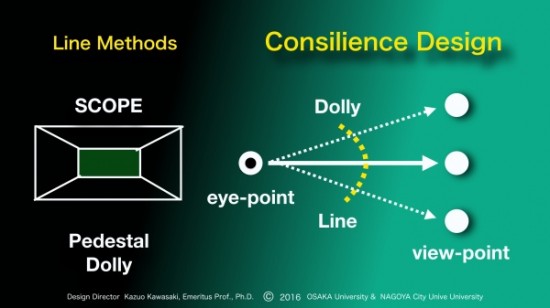

コンセプトからの発想はすでに限界があります。

僕は「ライン」=lineという概念・観念・文脈の

統合的な手法を提案しています。

まず、その最初に「Scope」という思考空間の設定を行います。

現在のスコープはプログラミング言語としても、

変数や関数、言い換えれば変動、変異、関係、関与性を定義していますが、

それは思考空間を視覚化していく隠喩性の表現です。

まず、思考はどこ「から」どこ「を」を対象にしているかということです。

それは視点がふたつあることを示しています。

どこからというeye-pointがあり、

どこをみているかというview-pointがあります。

ところがこの点と点は視線:あたかも眼差しというview-lineができます。

そしてこの眼差しを動かしていくことをdollyという言葉を手にいれました。

dollyはComputer Graphicsで新しい用語になったのだと思います。

これは僕自身がトロント市でCGのトレーニングで

初めて知って驚愕したのです。

これは視覚化を一つの隠喩として、

聴覚・触覚・臭覚・味覚という感性に

性能と効能と機能を設計し企画・計画デザインになります。

以上のことからも、明確に思考空間・感性空間・論理空間、結局は空間への

接近性の定義化と考えていいものと思います。

手法として、デザインがモノ空間あるいはコト空間を

スコープはきわめてライン的な発想を隠喩として、

定義化そのものを変動:dollyさせていると考えています。

*『視覚空間は存在しないことを認識する必要がある』

*『思考無き概念解放無きデザイン手法ありえず』

*『デザイン対象としての空間に出逢う』

*『コンセプトからイノベーションは起こらない』

*『やはり「かたち」に、これがデザインの鉄則』

Tags: CG, Computer Graphics, dolly, eye-point, LINE, SCOPE, view-line, view-point, コト空間, コンセプト, スコープ, デザイン, トレーニング, トロント, トロント市, プログラミング言語, モノ空間, ライン, ライン的, 企画, 効能, 味覚, 変動, 変数, 変異, 定義, 定義化, 思考, 思考空間, 性能, 感性, 感性空間, 手法, 接近性, 提案, 文脈, 概念, 機能, 用語, 発想, 眼差し, 空間, 統合的, 聴覚, 臭覚, 表現, 視点, 視線, 視覚化, 観念, 触覚, 言葉, 計画デザイン, 設定, 設計, 論理空間, 関与性, 関係, 関数, 限界, 隠喩, 隠喩性, 驚愕

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 27th, 2015 Posted 12:00 AM

学術と芸術が分離あるいは分担されてきた教育、

このわが国の教育システム・制度の歴史はとても長いと思います。

幸いにして、私は学術と芸術、それも芸術に派生してきたデザインを学び

プロのデザイナーになることが出来ました。

人はいずれ長じれば自分の職能的な経験値を伝える使命と義務があります。

このことは、すでに大学の恩師達には分かっていたのかも知れません。

私が想像もしていなかった交通被災で車イス生活を余儀なくされた時、

恩師たちからは、大学に戻れと言われ、その大学を辞した時には、

別の大学で、教育系では情報デザインとデザインを、建築系でもデザイン、

こうした教育側の訓練を受けていたのでしょう。

私が大学人を選んだ時には、「やっとその気になったか」と納得を受け、

大学人とデザイナーとして今日を迎えています。

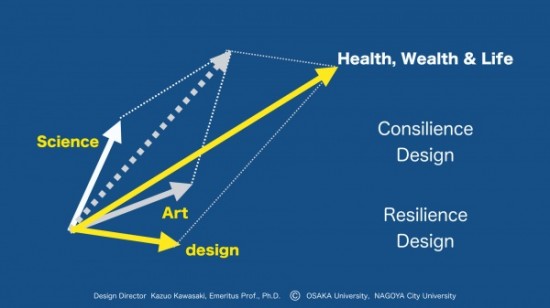

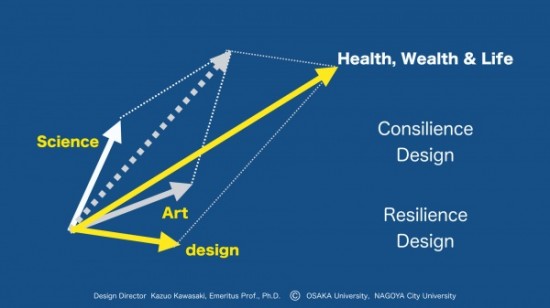

そして、芸術と学術、文系と理系の融合化統合化によって、

私は「コンシリエンスデザイン」と「レジリエンスデザイン」を知り、

デザインを看医工学に焦点化した時には、

学域のデザインは人間の社会と時代、生涯に向かいました。

結果、健康と福祉は「命」=生きることを支えることを明確にしました。

これは私が芸術=美術大学時代の教授達が今なお私に、

プロとしてのデザイナー、その経験に基づく新たなデザイン、

その手法を発見させて、次世代への教育目標を創らせたのでしょう。

私は素直にニュートン的なベクトルの合力によって、

作用点に人間の思考・知識を置いて、その合力が人間に向かえば、

明らかに、健康と福祉が命を支えていること、

この支援力には、

レジリエンスという、例えば自然や社会からの

抑圧に抵抗する力をレジリエンスデザインとし、

レジリエンスデザインを充分に知り尽くしているからこそ、

コンシリエンスデザインが人間の支援力になるということを

明確に確認させてくれているのです。

学力・デザイン力を「コンシリエンスデザイン」とし、

まして私は、身体障害者であり心臓障害者ゆえに

「命」とデザインの関係を相反させて伝えていく使命と義務があるのです。

そして、すでに、このニュートン的な力、合力だけではなくて、

量子力学的な相互作用的、重力的、電磁力的な隠喩としての

新たな「コンシリエンスデザイン」を定義して、

次世代デザインを提唱していくことになるでしょう。

Tags: コンシリエンスデザイン, デザイナー, デザイン, ニュートン的, プロ, ベクトル, レジリエンス, レジリエンスデザイン, 交通被災, 人間, 余儀, 作用点, 使命, 健康, 分担, 分離, 制度, 力, 合力, 命, 国, 大学, 大学人, 学域, 学術, 建築系, 心臓障害者, 思考, 恩師, 情報デザイン, 想像, 手法, 抑圧, 抵抗, 提唱, 支援力, 教授達, 教育, 教育システム, 教育側, 教育目標, 教育系, 文系, 新たなデザイン, 時代, 次世代, 次世代デザイン, 歴史, 派生, 焦点化, 理系, 生きること, 生涯, 発見, 相互作用的, 相反, 看医工学, 知識, 社会, 福祉, 納得, 素直, 経験, 経験値, 結果, 統合化, 美術大学時代, 義務, 職能的, 自分, 自然, 芸術, 融合化, 訓練, 身体障害者, 車イス生活, 重力的, 量子力学的, 隠喩, 電磁力的

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

10月 28th, 2014 Posted 12:00 AM

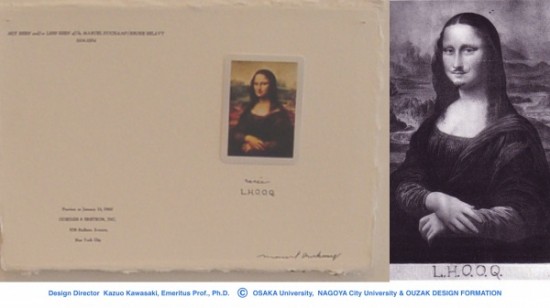

私がよく受ける質問に「アートとデザインの違いとは?」です。

簡潔に極言すると、アートは主観的表現であり、デザインは客観的。

この差異性から、アート手法をデザインで再利用するにしても、

それには、引用、借用、隠喩などのアート手法をデザイン運用する、

その限度、限界については、なんといっても倫理性があります。

その倫理性とは盗作には決して至ってはいけないということです。

最近はインスパイアとかオマージュとかということの限度があります。

ところが、コピーを国是ともしている中国では、

すでに著作権がオープンになっている過去の名作をコピーして、

それを「ジェネリック製品」とか呼び、その原創作者名も表示します。

これはあたかも容認されているかのようですが、

そもそも、最近では「ジェネリック薬品」自体の信用性が医学的にも

否定され始めてきているのが実情です。

かって、著作権・商標権・意匠権・実用新案権・特許に関して、

国家プロジェクトとして、私は特にデザイナーのアート手法について

「文と理の狭間からの飛翔」ーI.P.Annual Report知財年報〈2010〉

「デザインの本質と法的保護の未来を探る」を書いたことがあります。

これはデザイナーも読んだ形跡がなくこの日本でデザイン盗作実態や

盗作全肯定の教育までが私あてにその告発希望がやってきます。

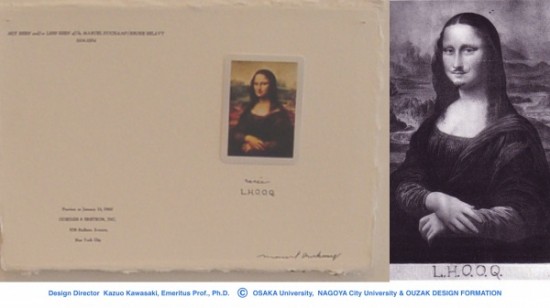

美大生になるとすぐ、私には最も難解であった

マルセル・デュシャンの「L.H.O.O.Q.」を徹底的に学習しました。

結果、デザインでの再教育が極めて必要だと主張しておきます。

それは、デザインとは客観的な表現であり、コピーも盗作も同一、

この倫理観、デザイナー道徳の無いデザイナーやデザイン教育は

決して許されることでは無く、デザイン史実には残らないでしょう。

すでに原創作者が逝去を隠して、オマージュでもインスパイアー、

ましてアプロプリエーションの論理も語れないのは盗作です。

「未構築・非構築な『知財権』と制度設計」

「2010年・行学に向かい合ったか」

「AppropriationーDesignに紛れ込んできている危険性・1」

Tags: I.P.Annual Report知財年報, L.H.O.O.Q, アートとデザインの違い, アート手法, アプロプリエーション, インスパイア, オマージュ, コピー, ジェネリック製品, デザイナー道徳の無い, デザインの本質と法的保護の未来を探る, デザイン史実, デザイン盗作実態, マルセルデュシャン, 中国, 主観的表現, 信用性, 借用, 倫理性, 原創作者が逝去, 告発希望, 客観的表現, 差異性, 引用, 文と理の狭間からの飛翔, 盗作, 盗作全否定, 芸術手法, 著作権・商標権・意匠権・実用新案権・特許, 著作権がオープン, 限度, 限界, 隠喩

Posted in 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 祈望から企望へ

目次を見る

2月 22nd, 2012 Posted 12:00 AM

デザインという手法は、言葉を持つことができます。

それは単なる造形言語、

あるいは記号論的な意味性という小難しいことではなく、

単純明快な比喩です。

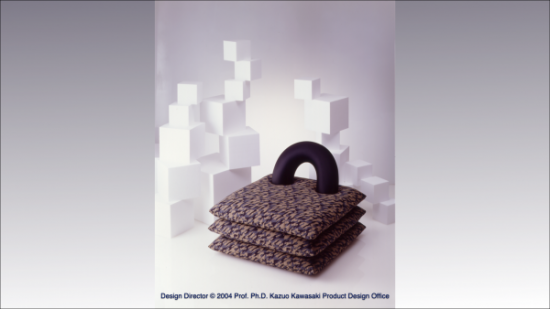

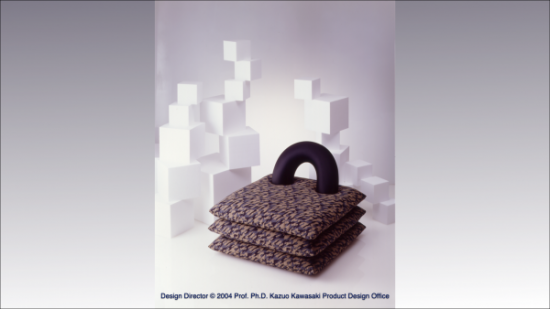

これはその一つの商品にまでした作品です。

日本ではそれなりに商品になりましたが、

海外では大きな評価を受けました。

80年代、New Yorkのブルックリンは治安が悪く、

その再開発計画で、国際家具センターが新設されました。

世界中の家具取引をセンター規模でというきっかけを創った最初でした。

そのオープニングで、世界中から400点のイスが選抜されました。

日本からは、たった5点しか選ばれませんでした。

私のこのイスも選ばれ、

最終的にはグランプリ候補5点に入りましたが、

親友のイスがグランプリになりました。

このイスのテーマは「休息」でした。

休息の無い人、それは兵士です。

だから、まず兵士は迷彩服の戦闘着を脱ぎ捨てること、

そして、大砲や銃身をグニャリと曲げてしまうこと、

背もたれがその砲筒を曲げたことを比喩しています。

したがって、裸になった兵士と戦闘不能ゆえ、

兵士に休息があるということは「平和」に繋がるのです。

「譬」表現のメディア化を試みたイスです。

「平和」表現するポスターと

同等のインダストリアルデザインをめざしました。

そして、日本の座布団を積み重ねた形態です。

「TON TON」という商品名でした。

イスは、その造形によって物語りを用意すれば、

まさしく、比喩、直喩、換喩、隠喩によって

象徴的なメディアにすることができます。

次世代デザイナーに試みて欲しいことです。

Tags: New York, TON TON, イス, インダストリアルデザイン, テーマ, デザイン, ブルックリン, ポスター, メディア, メディア化, 休息, 作品, 兵士, 単純明快, 商品, 商品名, 国際家具センター, 大砲, 平和, 座布団, 形態, 意味性, 戦闘不能, 戦闘着, 手法, 換喩, 日本, 次世代デザイナー, 比喩, 治安, 海外, 物語, 直喩, 砲筒, 背もたれ, 表現, 裸, 言葉, 記号論, 評価, 試み, 譬, 象徴的, 迷彩服, 造形, 造形言語, 銃身, 隠喩

Posted in 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る

11月 30th, 2010 Posted 10:00 AM

11月30日 仏滅(甲申)

文学とは、

文章博学ではなく、

本来はこの恋愛という

人間関係のレトリック(修辞法)、

あるいは

メタファー(隠喩)、

アポリアの組み合わせが

基本なのかもしれない。

『デザイナーは喧嘩師であれ』会者定離

目次を見る

5月 18th, 2010 Posted 1:15 AM

昨日、以下を提案しました。

● おそらくその意味の拡大で、

元来のモノの名称そのもののイメージが変わってしまうことです。

iPadで変態する

たとえば、Note・Album・Book・Penこの四つです。

本来のモノの意味から、「情報化」されて意味は変貌しています。

かつてのAtomではなくて、Bitになってしまっているのです。

ノートとNoteはもちろん異なっていますが、

iPadの中で、また変貌というより変態するのです。

iPadアプリケーションとしてのNoteも様々な形式が生まれてきました。

これは明らかにAtom系のモノから「概念」の「隠喩」として、

Bit系では「コンセプト」の「メタファ」に変換しているのでしょう。

「概念」は「コンセプト」に非ず、

「隠喩」は「メタファ」に非ず、

つまり、非ず非ずとは、

AtomとBitを「道断」している観念の形態を手に入れようとしているのでしょう。

記号by道元

あらためて、「記号化」を読み直すとき、

ここには「手続き=Procedure 」を見つけ出す必要があるのでしょう。

私は、iPadを「リトマス試験紙」だ、と断定しました。

iPadのアプリケーションとの「手続き」によって、

「道断」=非ず、言わずの観念世界を自己の中で、

拡張と拡大をしてみるべきだと提案しておきます。

簡潔に言うならば、

自分とこのボード一枚の中にある、

新たなNote・Album・Book・Penから創造手続きに入るのです。

そこから自己表現の「手続き」を開始することができるものと判断しています。

特に、「創造的な世界と自分」は「道断」=非ず、言わずと言い切った観念世界です。

この観念世界を「記号」と名辞したのは道元だったのだと改めて理解できるでしょう。

iPadを目の前に置くとき。

Tags: 「資本主義からの逃走」, Alubum, Atom, Bit, Book, iPad, Note, Pen, Procedure, コンセプト, メタファ, モノ, リトマス試験紙. 観念世界, 情報化, 手続き, 概念, 記号化, 道元, 道断, 隠喩

Posted in 028「iPadを見つめて」, 資本主義から逃走せよ!

目次を見る

1月 13th, 2010 Posted 1:00 AM

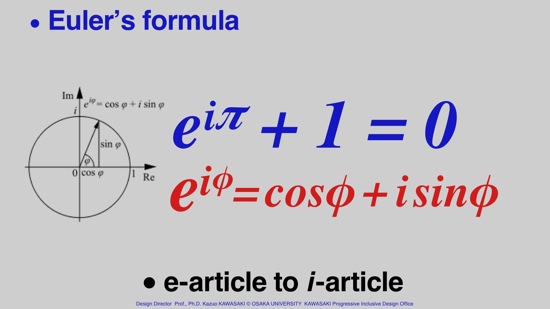

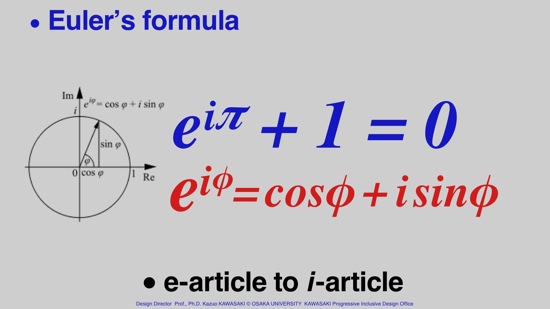

e・i・π

e・i・π、この三つに、デジタル社会があります。

あるのではないだろうか、というのが私の推論です。

「e-冠詞」と「i-冠詞」に私は何かを見ています。

exponent・Napier’s-e・internetにπです。

この一つ一つは、直喩性から隠喩性で、

現代の「情報時代・情報社会」の意味論へと、

その思索と思考を深めていくことができるでしょう。

たとえば、πは、円球だとするなら、

それはまさにwebsiteです。

πに対して、人類が追い求めてきた歴史は、

もうビックリするばかりです。

果たして、

果たして、

デザイン、デザイナーの「感性」・「感覚」が、

見えているデジタルには、明らかにAtom資本は、

包み込まれています。

さて問題は、

iという虚数はバーチャルへの想像力が創造しました。

リアルとバーチャルも、

すでに、すっかりと、

これらのe・i・πにシンボル化されています。

だから、これらの意味論は記号論・構造論となって、

実は「造形」に結びついている、

というのが私が追い求め始めている「造形基礎論」、

すなわち「デザイン数理学」なのです。

Tags: 「資本主義からの逃走」, Atom, e, e-冠詞, exponent, i, i-冠詞, internet, Napier's-e, website, π, シンボル, デザイナー, デザイン, デザイン数理学, デジタル, デジタル社会, リアル, 人類, 円球, 創造, 思索, 思考, 情報時代, 情報社会, 想像力, 意味論, 感性, 感覚, 構造論, 歴史, 直喩, 虚数 バーチャル, 記号論, 資本, 造形, 造形基礎論, 隠喩

Posted in 010「AtomとBIt」, 資本主義から逃走せよ!

目次を見る