1月 5th, 2016 Posted 12:00 AM

僕の自動車遍歴は運転免許証を手に入れるところから始まります。

最近はカーデザイナーを目指しながら免許証も持っていない学生には

驚くばかりですが、それ以上に、

「車が欲しい」という欲求が皆無という若者が増えてきています。

僕も大学に入ったその年の夏休みには自動車学校に行きました。

しかし、当時の学校の教官はとても品格が無く、

言葉遣いも命令調でありその指導態度は我慢出来ないほどでした。

若さの余りに私はその自動車学校で事件を起こして、

しかも父は警察官、その学校の校長は父の元上司ということで

即刻、退学させられましたから免許証はありませんでした。

ところが、交通被災直前に私は実施試験とペーパーテストで合格して

免許証を手に入れていました。

美大は、なんといっても全国からカーデザイナー希望者が集まる

それこそ当時は数少ない工業デザイン専攻でしたから、

カーデザインのレンダリングが学生時代から、みんながとても上手くて、

僕は理由を聞いて、カーデザインという言葉すら知りませんでした。

車イスになって退院と同時に車は左ハンドルであるべきと、

シボレーのモンザ・モンテカルロ・カマロと乗ってきました。

カマロもベルリネッタ8気筒で、

それこそ、福井・東京間を競ったくらいでした。

それをデザイン企業支援者たちから見かねて、

僕は運転手付きでボルボのステーションワゴンに5年間乗りました。

それでも、僕の車遍歴がとどまらずに僕仕様の車を求めました。

一時は5台もあった時代があります。

BMWもベンツの時代もありました。それも数台乗っていました。

ワゴン車でスタッフ移動に使っていた頃もありました。

キャディラックのロングリムジンは、ある経営者から突然プレゼント。

流石に、全長7mのリムジンは名古屋から大阪に来るときに辞めました。

ベンツの時代には、6万kmで乗り換えてきたぐらいです。

正直、工業デザイナーですが、それほどの興味対象ではありません。

最も、カーデザイナーをめざす学生には

徹底した教育=レンダリング訓練を厳しくしてきたと思います。

カーデザイナーや車関係は、全ての教え子を企業留学させています。

従って僕には車仕様は「障害者対応の仕様」とその「部品デザイン」、

これにはメーカー本社と日本の制度を一致させていくことが目安です。

車遍歴は常に「障害者対応」が僕には基盤になっています。

Tags: 6万km, 8気筒, BMW, カーデザイナー, カマロ, キャディラック, シボレー, スタッフ移動, ステーションワゴン, プレゼント, ペーパーテスト, ベルリネッタ, ベンツ, ボルボ, メーカー本社, モンザ, モンテカルロ, レンダリング, ロングリムジン, ワゴン車, 一致, 上司, 事件, 交通被災, 企業留学, 全国, 出来ない, 制度, 即刻, 合格, 同時, 名古屋, 命令調, 品格, 基盤, 大学, 大阪, 学生, 学生時代, 実施試験, 工業デザイナー, 工業デザイン専攻, 左ハンドル, 希望者, 当時, 徹底, 我慢, 指導態度, 教え子, 教官, 教育, 日本, 時代, 東京, 校長, 欲求, 父, 理由, 皆無, 目安, 直前, 福井, 経営者, 美大, 自動車, 自動車学校, 興味対象, 若さ, 若者, 言葉遣い, 警察官, 車, 車イス, 車遍歴, 退学, 退院, 運転免許証, 運転手, 遍歴, 部品デザイン, 障害者対応, 障害者対応の仕様

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

1月 4th, 2016 Posted 12:00 AM

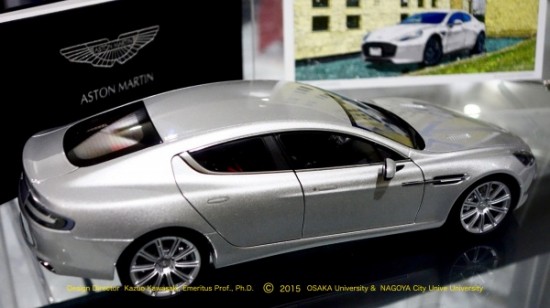

ベンツSL500を10余年乗って使ってきました。

車を10年以上も乗るなんてことはありませんでした。

なんとかワイフを口説いて、私の人生最期の車を選びました。

私にとって前提は、車イス対応ゆえに、二つの大きな条件があります。

車イス収納と両手だけでハンドル操作とブレーキ・アクセルを、です。

ともかくAMには、男の子としての背景に007がありました。

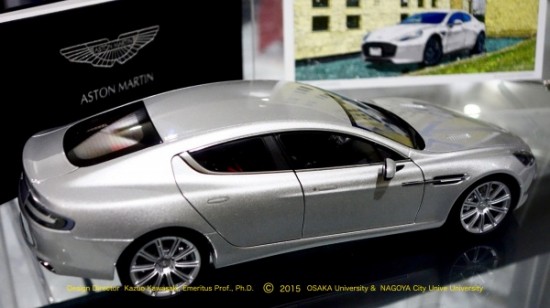

選び抜いた車は、4ドアスポーツタイプ「ラピードS」。

注文後7ヶ月、途中直接ディーラーがAM英国本社で、

車イスユーザー用のアタッチメントを検討してもらって、

国内での取り付け工事。これさえ最初のことのようでした。

アタッチメントは全く進化していないことをFBでぼやくと、

いくつかの提案をいただき、ディーラーが工事企業を調査し、

英国本社ともコンピュータ制御と取り付け検討で部品決定。

その間のやりとりはこれまでに未体験多くて、

モノづくりの根本で新しいやり方を知りました。

こっそりと1/12サイズモデルを探し出してワイフに叱られました。

ところがなんと本社対応では、

全ての注文仕様で素材も同等の1/8が注文可能だと知りました。

しかも、そのモデルで軽自動車2台は購入可能を知りました。

ナンバープレート番号入りの写真と、

左の取説を今はじっくり読破中ですが、

エェッという機能はこれからの自動車のあり方、

それはデジタルとアナログの使い分けがとても明快でした。

結局、自動と手動の使い分けで、

絶対コンピュータ制御を避けて、マニュアル制御を護り抜く、

この考え方には大きく同意しました。

私には、車とオーディオ、そしてカメラには、

これからのアナログとデジタルの

インターラクションの決定手法があります。

それは特に、車とオーディオには共通項が多いことでした。

それこそ、カーオーディオは自宅で使用のB&Oが仕込まれていました。

しかも現代流のBluetoothで制御が可能になっていました。

ある時、ワイフが、

「あの車とても美しい」と初めて言いました。すかさず私は、

「あれがアストンマーチンだから、どーお?」

「・・・・・」、妻の完全沈黙、あれからの説得でした。

ともかく、徹底的な美しさだけを最期の車に求める結果が選んだ理由です。

本当はSL500を手放すことは随分とためらいました。

私は自分の人生は、すべて左ハンドルでした。

車イスには絶対、左ハンドルでなければ、通行上にも問題があります。

さて、これから3年かけて自分用にしていくというのがポリシーです。

なるほど、自分の身体との整合性を求めていく過程を楽しむということ。

67歳になって最期の車を、ゴールドカードの免許証のまま、

私が最期に乗っていた車にするつもりです。

Tags: 007, 1/12サイズ, 10余年, 18, 4ドア, 7ヶ月, AM, B&O, Bluetooth, FB, SL500, アクセル, アストンマーチン, アタッチメント, アナログ, あり方, インターラクション, オーディオ, カーオーディオ, カメラ, ゴールドカード, コンピュータ制御, スポーツタイプ, ディーラー, デジタル, ナンバープレート, ハンドル操作, ブレーキ, ベンツSL500, ポリシー, マニュアル制御, モデル, モノづくり, ユーザー用, ラピード, ワイフ, 両手, 人生, 企業, 使い分け, 使用, 免許証, 共通項, 写真, 制御, 前提, 収納, 取り付け, 取り付け工事, 取説, 口説, 可能, 同意, 同等, 問題, 国内, 妻, 完全沈黙, 対応, 工事, 左ハンドル, 徹底的, 手動, 提案, 整合性, 明快, 最初, 最期, 未体験, 本社対応, 条件, 根本, 検討, 機能, 決定, 決定手法, 注文仕様, 注文可能, 注文後, 現代流, 理由, 男の子, 直接, 素材, 結局, 結果, 絶対, 美しい, 考え方, 背景, 自分, 自分用, 自動, 自動車, 自宅, 説得, 読破, 調査, 護り抜く, 購入可能, 身体, 車, 車イス, 軽自動車, 途中, 通行, 過程, 部品, 随分

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 29th, 2015 Posted 12:00 AM

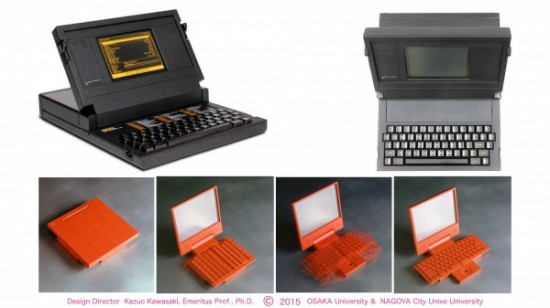

1984年は私にとって一つの大きな区切りの年でした。

それはAppleからMacintosh 128kが登場したことでした。

それまで、Apple?やコンピュータに興味をもちながらも、

このコンピュータの登場は、やがて私がこのパーソナルコンピュータに

それも深く関わっていく起点の年であったことです。

国内の企業にいくつか関わり、

その愚痴をApple Japanでこぼしていました。

「川崎さん、米国に行くべきです。Apple社を紹介します」。

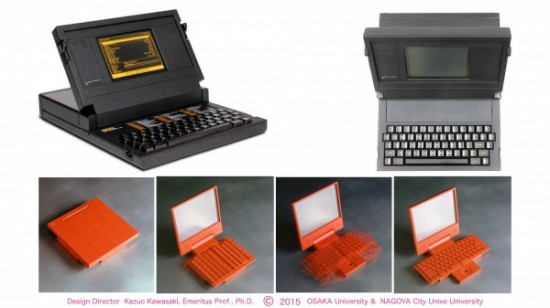

そして私はオレンジとブルーのMindTopを持ってクパチーノに行きました。

「プリエ方式」という二分されたノートブックスタイル、

「Big Blue」を引き離すという意味、

これは当時、IBMを指すスラングでした。

私が驚いたのは、GRiDがクラムシェル型という手前にキーボードで

マグネシウム合金筐体=これはMoMA最初の携帯PCの登場でした。

これは友人・故ビル・モグリッジのデザイン。

キーボード位置は完璧な特許でした。

A:「なぜ、君のはキーボードが奥にある?」

K:「GRiD特許は避けないといけないのです」、「なるほど」。

A:「なぜ、トラックボールが手前で中央?」、

K:「マウスを裏返した造形です」。

沈黙の後に、私はコードネーム「ASAHI」を見せられました。

CEOジョン・スカーリーとアラン・ケイの前でのプレゼでした。

それからの闘いは、デザイン部門と技術部門の激烈な闘いの連続。

世界で最初のPowerBook100を生み出す現場で、

東洋人とWASPの闘いの中での日々でした。

福井でのデザイン活動は、「メディアインテグレーションの具体化」、

七つのプロジェクト=東芝との共同開発を抱えていました。

シャープとのNewton開発帰りには、メンバーが福井で打ち合わせ。

呼び出されると、私はクパチーノに出向いていました。

東京はちょうど「バブル経済のど真ん中」であり、

私には東京は狂っているとしか見えない情況。

福井 – クパチーノ、クパチーノ – 福井でのプロジェクトが

すべて中止になったのは、ジョン・スカーリーが、

クリントン大統領就任とともに、Apple社退任になった時でした。

DeskTop→LapTop→ PalmTop、だからMindTopという論理は、

金剛界曼荼羅が思想背景が明前とあり、

曼荼羅論はすでにスカーリーはすべて理解してしまっていました。

東京で会い、箱根でも打ち合わせが連続していました。

私の「Go a head, make my Apple!」が

プレゼンテーションではもの凄く受けました。

私のMindTopは、意匠権は20年で消滅しましたが、

この図面は、私の作品集で著作権となり、

国内雑誌にも特集、TVでも紹介されました。

GRiD社のキーボード配置は、

その後の技術でキーボード仕様は大きく変化。

今や、手前にポインティングディバイスで、

キーボードは後方が当たり前になりました。

PCの技術進化はクパチーノの現場での詳細な経験は深い思い出。

未だに、私のコードネーム=Jeepは実現されていません。

Tags: 1984年, 20年, apple, Apple Japan, Apple?, Apple社, ASAHI, Big Blue, CEO, DeskTop, Go a head, GRID, IBM, Jeep, LapTop, Macintosh 128K, make my Apple!, MindTop, MoMA, Newton, PalmTop, PC, PowerBook100, TV, WASP, アラン・ケイ, オレンジ, キーボード, クパチーノ, クラムシェル型, クリントン大統領, コードネーム, コンピュータ, シャープ, ジョン・スカーリー, スラング, デザイン, デザイン活動, デザイン部門, トラックボール, ノートブックスタイル, パーソナルコンピュータ, バブル経済, ビル・モグリッジ, プリエ方式, ブルー, プレゼンテーション, プロジェクト, ポインティングディバイス, マウス, マグネシウム合金, メディアインテグレーション, メンバー, 世界, 中央, 中止, 企業, 作品集, 共同開発, 区切り, 友人, 図面, 国内, 国内雑誌, 変化, 完璧, 実現, 就任, 後方, 思想背景, 情況, 意匠権, 意味, 愚痴, 手前, 技術, 技術進化, 技術部門, 携帯PC, 日々, 曼荼羅論, 最初, 東京, 東洋人, 東芝, 沈黙, 消滅, 特許, 特集, 現場, 理解, 登場, 福井, 筐体, 箱根, 米国, 紹介, 経験, 興味, 著作権, 詳細, 論理, 起点, 退任, 造形, 連続, 配置, 金剛界曼荼羅, 開発

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 27th, 2015 Posted 12:00 AM

学術と芸術が分離あるいは分担されてきた教育、

このわが国の教育システム・制度の歴史はとても長いと思います。

幸いにして、私は学術と芸術、それも芸術に派生してきたデザインを学び

プロのデザイナーになることが出来ました。

人はいずれ長じれば自分の職能的な経験値を伝える使命と義務があります。

このことは、すでに大学の恩師達には分かっていたのかも知れません。

私が想像もしていなかった交通被災で車イス生活を余儀なくされた時、

恩師たちからは、大学に戻れと言われ、その大学を辞した時には、

別の大学で、教育系では情報デザインとデザインを、建築系でもデザイン、

こうした教育側の訓練を受けていたのでしょう。

私が大学人を選んだ時には、「やっとその気になったか」と納得を受け、

大学人とデザイナーとして今日を迎えています。

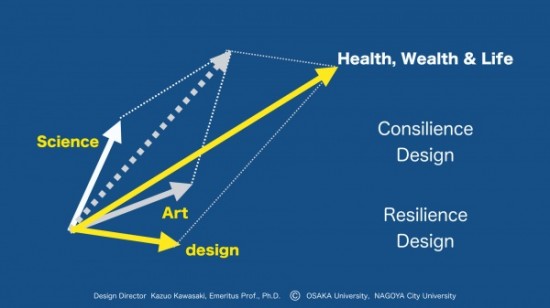

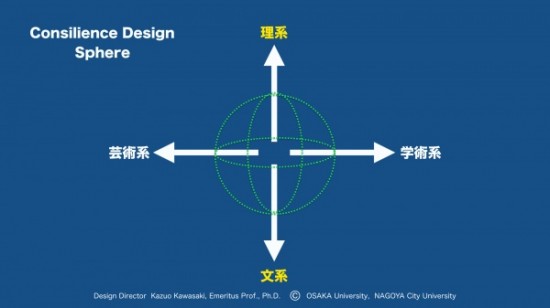

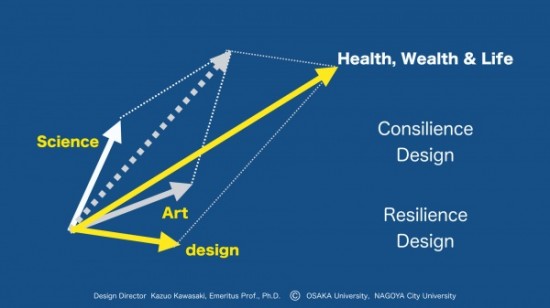

そして、芸術と学術、文系と理系の融合化統合化によって、

私は「コンシリエンスデザイン」と「レジリエンスデザイン」を知り、

デザインを看医工学に焦点化した時には、

学域のデザインは人間の社会と時代、生涯に向かいました。

結果、健康と福祉は「命」=生きることを支えることを明確にしました。

これは私が芸術=美術大学時代の教授達が今なお私に、

プロとしてのデザイナー、その経験に基づく新たなデザイン、

その手法を発見させて、次世代への教育目標を創らせたのでしょう。

私は素直にニュートン的なベクトルの合力によって、

作用点に人間の思考・知識を置いて、その合力が人間に向かえば、

明らかに、健康と福祉が命を支えていること、

この支援力には、

レジリエンスという、例えば自然や社会からの

抑圧に抵抗する力をレジリエンスデザインとし、

レジリエンスデザインを充分に知り尽くしているからこそ、

コンシリエンスデザインが人間の支援力になるということを

明確に確認させてくれているのです。

学力・デザイン力を「コンシリエンスデザイン」とし、

まして私は、身体障害者であり心臓障害者ゆえに

「命」とデザインの関係を相反させて伝えていく使命と義務があるのです。

そして、すでに、このニュートン的な力、合力だけではなくて、

量子力学的な相互作用的、重力的、電磁力的な隠喩としての

新たな「コンシリエンスデザイン」を定義して、

次世代デザインを提唱していくことになるでしょう。

Tags: コンシリエンスデザイン, デザイナー, デザイン, ニュートン的, プロ, ベクトル, レジリエンス, レジリエンスデザイン, 交通被災, 人間, 余儀, 作用点, 使命, 健康, 分担, 分離, 制度, 力, 合力, 命, 国, 大学, 大学人, 学域, 学術, 建築系, 心臓障害者, 思考, 恩師, 情報デザイン, 想像, 手法, 抑圧, 抵抗, 提唱, 支援力, 教授達, 教育, 教育システム, 教育側, 教育目標, 教育系, 文系, 新たなデザイン, 時代, 次世代, 次世代デザイン, 歴史, 派生, 焦点化, 理系, 生きること, 生涯, 発見, 相互作用的, 相反, 看医工学, 知識, 社会, 福祉, 納得, 素直, 経験, 経験値, 結果, 統合化, 美術大学時代, 義務, 職能的, 自分, 自然, 芸術, 融合化, 訓練, 身体障害者, 車イス生活, 重力的, 量子力学的, 隠喩, 電磁力的

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 26th, 2015 Posted 12:00 AM

わが最も敬愛する橋本左内は16歳で「啓発録」を書きました。

それは16歳において、人はすでに一人前であったことを宣言したのです。

しかし、時代は、政権は、彼を26歳で斬首の刑に処しました。

今や人は、知識獲得を16歳ごろから問い詰められます。

端的には、あなたは「文系か、理系か」と。

まだしも「学術系か、芸術系か」の方が、ましかもしれません。

幸運にも私は学術よりも芸術を選びました。

学術が嫌いだったわけでもなく、芸術のそれこそ当時ははずれという

デザインという領域に私の知識欲は吸い込まれていきました。

その最大のおかげが、学術も芸術も、ましてや、

文系も理系も乗り越えるほどの膨大な知識体系に居る自分に出会いました。

少なからず、芸術系だと自称しても「美しく無い物事」には

激しく嫌悪感を覚えました。

それは思想上の問題に、経済上の問題に、生命の問題に、

見事に的中する中で、「デザインありき」に至ったのです。

真善美を語るとするなら、とても私の知識の中では、

たった一つを選ばざるをえませんでした。

それは美であり「美しい」ことを具体的にしている「美しいモノ」でした。

40余年、私は工業デザインを主に、糧と成し、

デザイン全般への表現意欲を決して失わないことと、

誰よりも自分が表現するデザイン・設計・計画に最も自分の正当性を、

それこそ、容姿端麗であること、端正的な生き方を貫くことでした。

時に、思想が真っ向から反対であるなら、

命がけでこれを最大に攻撃することで、人からはその存在を怖れられ、

私を排撃しようとする輩には、

徹頭徹尾、彼らの存在をも抹消したいと念じています。

そこには自分の野性と野生を常に息づかせておかなければいけません。

ロランバルトの生誕100年、

彼のディスクールはその本の装丁すらスカーフになるのです。

そのことの美しさを知ることができたのも、芸術の範疇でのデザイン、

デザイナーという職能にあるからかも知れません。

プラトンは、「もし迷ったなら、美しい方を選べ」と。

私にとっては文系も理系も、まして学術も無いのです。

デザインが芸術から派生していたとしても、

デザインによる統合=文系+理系・学術+芸術は

すべてが要因要素なのです。

したがって、統合的なデザインを私は

「コンシリエンスデザイン」と呼びます。

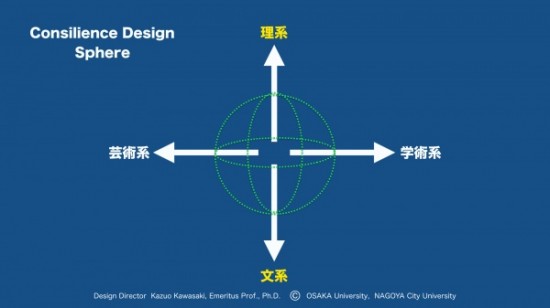

学術+芸術、文系+理系の中心に球体を置いて、

私はこの球体に働く力の概念を確認しています。

それは次世代デザイン、次世代デザイナーへの遺言なのです。

Tags: 16歳, 26歳, コンシリエンスデザイン, スカーフ, ディスクール, デザイナー, デザイン, デザインありき, デザイン全般, プラトン, ロランバルト, 一人前, 中心, 反対, 命がけ, 問題, 啓発録, 嫌悪感, 存在, 学術, 学術+芸術, 学術系, 宣言, 容姿端麗, 工業デザイン, 幸運, 当時, 徹頭徹尾, 思想, 抹消, 排撃, 攻撃, 政権, 敬愛, 文系, 文系+理系, 斬首, 時代, 本, 概念, 橋本左内, 次世代デザイナー, 次世代デザイン, 正当性, 派生, 球体, 理系, 生き方, 生命, 生誕100年, 真善美, 知識, 知識体系, 知識欲, 知識獲得, 端正的, 端的, 範疇, 糧, 経済, 統合, 美, 美しい, 美しいモノ, 美しく無い物事, 職能, 膨大, 自分, 自称, 芸術, 芸術系, 表現, 表現意欲, 装丁, 要因, 要素, 計画, 設計, 輩, 遺言, 野性, 野生, 領域

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 25th, 2015 Posted 12:00 AM

「力」という概念は「ち」と「から=空」だと考えています。

そして「力」の概念は単純にはベクトルで一つの理解点ができます。

ベクトルには、作用点・大きさ・方向があります。

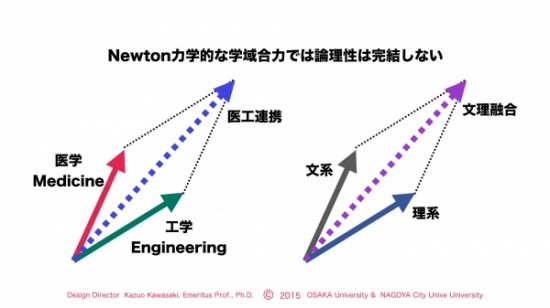

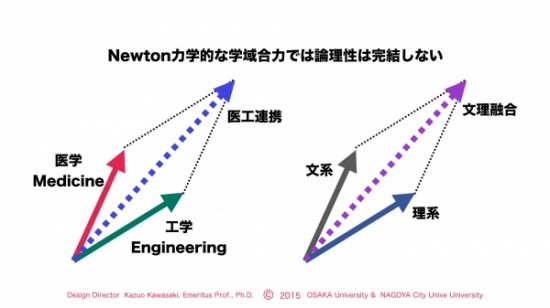

そこで、医学と工学で作用点から医学と工学の合力ができます。

この合力の大きさはストレートにすでに「医工連携」になります。

同様に、文系と理系の合力が「文理融合」というわけです。

そこで、これらそれぞれの作用点に「デザイン思考」を置いて、

あたかもそれぞれの合力は、学域を拡大力化して大きな効果、

すなわち、イノベーションとなって変革・革新をしてくれるという

そのような錯覚あるいは錯誤感を与えていることは間違いありません。

これは私自身も「力」を概念化して発展的な希望論にするときには

利用・運用可能な手法であることは間違いありません。

こうした「力」=作用点・大きさ・方向はニュートン的な合力形成です。

私はこれが明確な誤りだと断言できるわけではありません。

しかし、「力」の概念が進化していることをさらに深度を深める必要を

私自身デザイン手法であるデザイン思考そのものの

進化と深化を提唱します。

あらためて、この図示を見比べてほしいと考えています。

二つのことに気づいて欲しいのです。

医学と工学で確かに「医工連携」力が出来上がります。

これにデザインが加わるとするなら

医工連携とデザインでの方向が必要です。

さらに、文系と理系で「文理融合」が出来あがり、

これにデザインが関与した場合の論理は生まれていません。

そこからが今年4月からの私のミッションでした。

そこで、この合力にそれぞれデザインとの合力では

「何がデザイン」になっていくだろうかがテーマでした。

つまり、「デザインとは何か?」ということの要素や要因が浮かびます。

これはすでにニュートン的な力学での合力である、

それこそベクトル的な論理では無理なことが明らかになりました。

そして私のミッションである合力ベクトルでの「力」は、

ニュートン力学から量子論的な力学での、

「強い・弱い、いずれかの相互作用」と

「重力」と「電磁力」のメタファー的な力学を関与することが必要でした。

相互作用は距離感や学域の効用効果の範囲を決定します。

同様に、重力的なことは時代性の影響力であり、

電磁力は、経済と文化と歴史がフレミング的な影響力を与えると思います。

Tags: イノベーション, から, ストレート, ち, テーマ, デザイン, デザイン思考, デザイン手法, ニュートン, ニュートン力学, フレミング, ベクトル, ミッション, メタファー, 作用点, 利用, 力, 効果, 効用効果, 医学, 医工連携, 単純, 可能, 合力, 合力形成, 変革, 大きさ, 学域, 工学, 希望論, 影響力, 必要, 手法, 拡大力, 提唱, 文化, 文理融合, 文系, 断言, 方向, 明確, 時代性, 概念, 概念化, 歴史, 決定, 深化, 深度, 無理, 理系, 理解点, 発展的, 相互作用, 私自身, 空, 範囲, 経済, 要因, 要素, 論理, 距離感, 進化, 運用, 重力, 量子論, 錯覚, 錯誤感, 関与, 電磁力, 革新

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 24th, 2015 Posted 12:00 AM

工業デザイナー仲間と話をすると必ずこの車の話になります。

フェラーリでも、ポルシェでも、ランボルギーニでもなく、

ボンドカーになってしまいます。

成金趣味を超える所有と使用、

その価値は爆買する中国人には売らない主義、

それを今も護りどこまでデジタル化を許しアナログ性を護り抜くべきかは

企業現在のモノづくりの限界設定であり、

価値感のあり方に対する「閾値」決定論になっていると私は考えています。

「価値論」の根本は今流行の「デザイン思考」では決して到達しません。

なぜなら、

デザインには三つの方向があります。

相互作用力と重力=現在時代力、電磁力=経済と文化と歴史です。

さらに思考には、思うことと考えること、

この三つが反映されてこその「デザイン思考」には大欠落があります。

それは「野生の思考」から「デザイン思考」が

生まれたわけではないのです。

元来、デザイナーの方法論がビジネススクール以上の方法論、

それも「イノベーション」を導き出すというのであれば、

シュンペンター発想が歪曲された資本主義上では成立不可能なことです。

そこで私の使命は「コンシリエンスデザイン」に辿り着きました。

日本のモノづくり原点から一度は経済的な大試練を受けた、

新たな公益な資本主義と

デザインの統合主義=コンシリエンスデザインです。

具体的に私は一つのカーデザインにその具体性を唯一見いだしています。

だからデザイナー仲間が集まるとこの車、ボンドカーになるのです。

そのディテールには風=風圧と速度を曲面造形の抵抗とその解消解答です。

これはコンシリエンスデザインとレジリエンスデザインのシンボルです。

レジリエンスデザインというのは、一言で断言してしまえば、

ストレスには決して押しつぶされない抵抗自力の端正力です。

人間は決して自然とは調和などできるわけがなく、

しかも人間には有限があります。

生きていくことが死んでいくことへの道程であり、

そのことを忘れて生きているにも関わらず、年老いて直ぐに気づくのです。

ボンドカーにある曲面造形には、風圧抵抗:前進しなければならないこと、

その抵抗を真正面で受け止めて、

後方では見事に重力で地面に張り付くという造形での解決策です。

私は安易に「デザイン思考」とは呼ばずに、

「コンシリエンスデザイン」と呼んでいます。

Tags: アナログ性, イノベーション, カーデザイン, コンシリエンスデザイン, シュンペンター, シンボル, ストレス, ディテール, デザイナー, デザイン, デザイン思考, デジタル化, ビジネススクール, フェラーリ, ポルシェ, ボンドカー, モノづくり, ランボルギーニ, レジリエンスデザイン, 一言, 中国人, 主義, 人間, 仲間, 企業, 使命, 使用, 価値, 価値感, 価値論, 公益, 具体性, 前進, 原点, 反映, 唯一, 地面, 大欠落, 大試練, 安易, 工業デザイナー, 後方, 思う, 思考, 成立不可能, 成金趣味, 所有, 抵抗, 抵抗自力, 文化, 断言, 方向, 方法論, 日本, 曲面造形, 有限, 根本, 歪曲, 歴史, 死んでいく, 決定論, 流行, 爆買, 現在時代力, 生きていく, 発想, 相互作用力, 真正面, 端正力, 経済, 経済的, 統合主義, 考える, 自然, 見事, 解決策, 解消, 解答, 話, 調和, 資本主義, 車, 速度, 造形, 道程, 重力, 野生の思考, 閾値, 限界設定, 電磁力, 風, 風圧, 風圧抵抗

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

12月 22nd, 2015 Posted 12:00 AM

フランスのパリでは「非常事態宣言」を受けました。

が、「007・SPECTRE」試写会を観るために帰国。

これは外車ディーラーの主催で、

しかも新たなボンドカーが展示されました。

「007」映画シリーズは、おそらく私の生涯において、

何度も何度も見直し、しかも、シリーズのDVDまでいつでも観られる、

そんな状態にするほど大好きな映画です。

おそらく、スパイ、未来的ガジェットの武器や装備、ファッションです。

そしてなんといっても趣向を凝らしたボンドカーは、

とりわけ、工業デザイナーにとっては、たまらない魅力があります。

パリから大阪の試写会場映画館、そのデパートには、

ボンドカーが展示してあり、なんとも多くの人が写真を撮っていました。

だから、それほど近接して観ることができませんでした。

ところが、ディーラーのショップに呼び出されて行きました。

決してそういう場所には出かけないタイプの私ですが、

「じっくり、ボンドカー観られますよ」ということで、

出かけて、本当に触って全てを観て確認することができました。

007、ファッション、ボンドカー、未来的なガジェット様々は

男の夢の塊だと思っています。

正直、実は、試写会は時差ぼけもあったのか、途中で眠ってしまいました。

でも、どうせ何度でも観るからいいのですが、

今回初めてこの新作ボンドカーを専門家として、触って確認しました。

何と言っても風圧と車体曲線美の関係は側面から後部にかけての触感で、

「ああ、なるほど!」と納得することができました。

そして、SPECTRE用のこの車体デザインに活かされている曲面、

ハイライトラインから、この車種メーカーの拘りの確信を知りました。

この車体ラインを知ってから、それこそ、鉄道から車両全てで、

決して考慮されていない曲面カーブの極地を知った気がしています。

人生最期の車種はこのカーブで包まれているべきだと思いました。

私は、家具であれ、スーツであれ、靴であれ、掌中に感じ取る触感こそ、

造形美に取って不可欠と感じているだけに、この曲面カーブという性能こそ

求めきってようやく車体の機能美が、街の景観に溶け込むのだと思います。

ボンドカーによって進化してきた車のハイライトラインは

工業製品の技術表現だと思っています。

Tags: 007, DVD, SPECTRE, カーブ, ショップ, シリーズ, スーツ, スパイ, タイプ, ディーラー, デパート, ハイライトライン, パリ, ファッション, フランス, ボンドカー, 不可欠, 主催, 人生, 何度, 側面, 写真, 場所, 塊, 外車ディーラー, 夢, 大阪, 家具, 専門家, 展示, 工業デザイナー, 工業製品, 帰国, 後部, 性能, 技術表現, 掌中, 映画, 映画シリーズ, 映画館, 時差ぼけ, 景観, 曲面, 曲面カーブ, 最期, 未来的ガジェット, 極地, 機能美, 武器, 状態, 生涯, 男, 確信, 確認, 納得, 考慮, 街, 装備, 見直し, 触感, 試写会, 試写会場, 趣向, 車, 車両, 車体, 車体デザイン, 車体曲線美, 車種, 車種メーカー, 近接, 造形美, 進化, 鉄道, 関係, 非常事態宣言, 靴, 風圧, 魅力

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る