4月 12th, 2016 Posted 12:00 AM

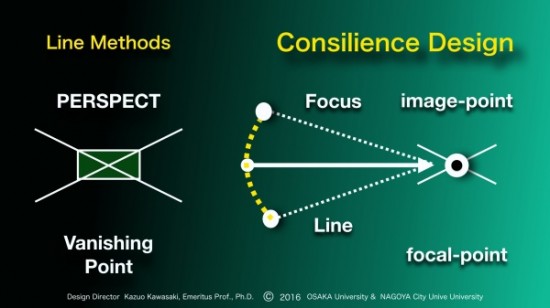

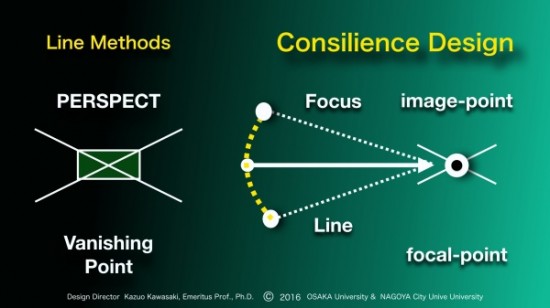

光は自然現象として拡散する性質があります。

ところが、光の拡散性を絞り込んで集中させることで、

その力を一点にさせることができます。

これを焦点と呼んでいます。

が、光だけではなくて、拡散することを一点に集中させた、

その点を焦点と呼ぶことは、単純な光学的なこの関係を隠喩として、

思考方法にすることができます。

これは焦点化を行うことでいわゆるimage-pointの配置ができます。

「コンセプト思考」からの離脱を主張している要点がここにあります。

まず、dollyとして視点移動から明確なview-pointが決定したとしても

そのview=pointは必ずしも焦点ではありません。

むしろ隠喩的な思考の熟慮もしくは集中化によってimage-pointを

さらに確約化させるのが思考を透視図化すると考えれば

Perspective化した消失点=vanishing pointが存在します。

この消失点への焦点化が思考の目標ということになるわけです。

現実的には透視図は次元数を決定します。

この次元数が3次元になると、ここでは立体図的な

3次元思考が可能になるということです。

次元数と焦点の設定、その隠喩化が思考方法の重大な一つということです。

*『際限は背中に、目の前に未来など無く』

*『まず、ニュートン的力学の隠喩としてのデザイン』

*『風神雷神図=風景から情景のアッサンブラージュ』

*『F映画が示唆していること=その真実性と想像性』

*『情報記号・印=サインからトポロジーへ・3』

Tags: 3次元, 3次元思考, dolly, image-point, PERSPECTIVE, Vanishing Point, view-point, コンセプト, コンセプト思考, 一点, 主張, 光, 光学的, 力, 単純, 可能, 存在, 思考, 思考方法, 性質, 拡散, 明確, 次元, 次元数, 決定, 消失点, 焦点, 焦点化, 熟慮, 現実的, 目標, 確約, 立体図, 自然現象, 要点, 視点移動, 設定, 透視図, 配置, 重大, 関係, 隠喩, 隠喩的, 集中, 集中化, 離脱

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 11th, 2016 Posted 12:00 AM

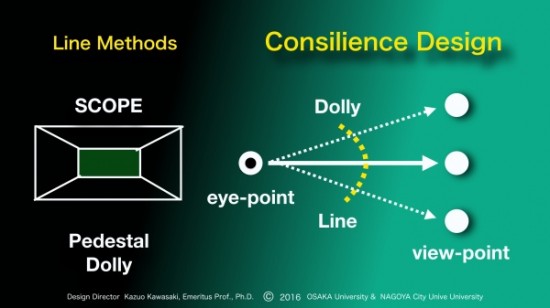

コンセプトからの発想はすでに限界があります。

僕は「ライン」=lineという概念・観念・文脈の

統合的な手法を提案しています。

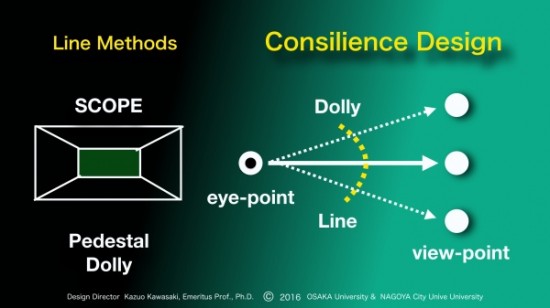

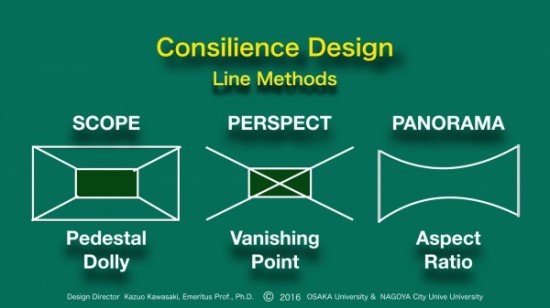

まず、その最初に「Scope」という思考空間の設定を行います。

現在のスコープはプログラミング言語としても、

変数や関数、言い換えれば変動、変異、関係、関与性を定義していますが、

それは思考空間を視覚化していく隠喩性の表現です。

まず、思考はどこ「から」どこ「を」を対象にしているかということです。

それは視点がふたつあることを示しています。

どこからというeye-pointがあり、

どこをみているかというview-pointがあります。

ところがこの点と点は視線:あたかも眼差しというview-lineができます。

そしてこの眼差しを動かしていくことをdollyという言葉を手にいれました。

dollyはComputer Graphicsで新しい用語になったのだと思います。

これは僕自身がトロント市でCGのトレーニングで

初めて知って驚愕したのです。

これは視覚化を一つの隠喩として、

聴覚・触覚・臭覚・味覚という感性に

性能と効能と機能を設計し企画・計画デザインになります。

以上のことからも、明確に思考空間・感性空間・論理空間、結局は空間への

接近性の定義化と考えていいものと思います。

手法として、デザインがモノ空間あるいはコト空間を

スコープはきわめてライン的な発想を隠喩として、

定義化そのものを変動:dollyさせていると考えています。

*『視覚空間は存在しないことを認識する必要がある』

*『思考無き概念解放無きデザイン手法ありえず』

*『デザイン対象としての空間に出逢う』

*『コンセプトからイノベーションは起こらない』

*『やはり「かたち」に、これがデザインの鉄則』

Tags: CG, Computer Graphics, dolly, eye-point, LINE, SCOPE, view-line, view-point, コト空間, コンセプト, スコープ, デザイン, トレーニング, トロント, トロント市, プログラミング言語, モノ空間, ライン, ライン的, 企画, 効能, 味覚, 変動, 変数, 変異, 定義, 定義化, 思考, 思考空間, 性能, 感性, 感性空間, 手法, 接近性, 提案, 文脈, 概念, 機能, 用語, 発想, 眼差し, 空間, 統合的, 聴覚, 臭覚, 表現, 視点, 視線, 視覚化, 観念, 触覚, 言葉, 計画デザイン, 設定, 設計, 論理空間, 関与性, 関係, 関数, 限界, 隠喩, 隠喩性, 驚愕

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 10th, 2016 Posted 12:00 AM

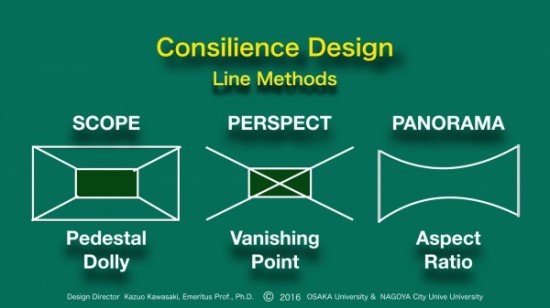

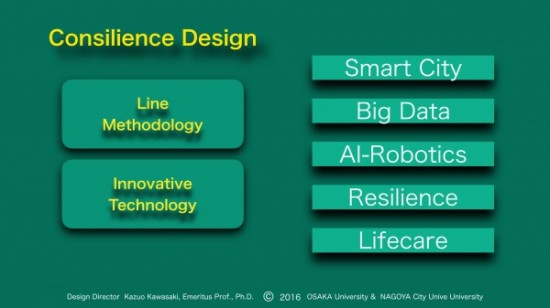

コンシリエンスデザインという発想手法は、

学術系+芸術系・文系+理系の融合性と統合的なデザイン方法です。

デザイン方法というのは、

問題解決・価値創出・未来創成を目標・目的としています。

そして、僕が最も重大視していることは

「コンセプト」からの発想からの解放です。

それは、三つのデザイン空間への文理統合、

その思考の照射・投影・透過・射影によって

形態設計と制度設計になります。

● SCOPE・スコープでは視点移動=dollyが重大です。

● PERSPECT・パースペクトではその思考空間に消失点の発見です。

● PANORAMA・パノラマは学術と芸術が統合された思考空間に

そのアスペクト=比率を明確にしていくことです。

かつて、僕がCG登場とともにトロントでCGの教育訓練を受けたときに

dolly=ドーリーという言葉を初めて知りました。

それは、画面上でカメラの焦点を当てて行くようにすることでした。

この言葉は当時の英英辞典にも無くて、質問をした経験があります。

まさしく学術的な知識の焦点を芸術的な視点で動かしつつ思考決定です。

パースペクトというのは思考の投影図を創造したときに、

消失点=Vanishing pointを見いだせるかどうかを

論理性と感性を統合しながら見いだす方法です。

そして、デザインを最適化するには、統合的な発想結果が

社会性、それは制度設計かもしれませんが、

適正ある比例配分を決定すること=パノラマ的であることです。

こうした思考を成し遂げていくにはすでに「コンセプト」だけで

デザイナー的な発想を語り出すことからは解放されるべきでしょう。

コンシリエンスデザインにはこの三つを繋いでいる

まさに「ライン・メソッド」=Line Methodがあるということです。

*『数理造形から見えてきたAtom時代の終焉 ・03」

*『色彩知識はトロントで消去、そしてbit色彩を知る・04』

*『色彩感覚とCAD感覚・05』

*『なつかしい三冊の本、そこにクラインボトルあり』

*『今秋より『KK塾』を開催します』

Tags: CG, dolly, Line Method, PANORAMA, PERSPECT, SCOPE, Vanishing Point, アスペクト, カメラ, コンシリエンスデザイン, コンセプト, スコープ, デザイナー的, デザイン, デザイン方法, デザイン空間, ドーリー, トロント, パースペクト, パノラマ, パノラマ的, ライン・メソッド, 価値創出, 制度設計, 創造, 問題解決, 学術, 学術的, 学術系+芸術系, 射影, 形態設計, 思考, 思考決定, 思考空間, 感性, 投影, 投影図, 教育訓練, 文理統合, 文系+理系, 方法, 明確, 最適化, 未来創成, 比例配分, 比率, 決定, 消失点, 焦点, 照射, 画面上, 発想, 発想手法, 発想結果, 発見, 登場, 目標, 目的, 知識, 社会性, 経験, 統合, 統合的, 芸術, 芸術的, 英英辞典, 融合性, 視点, 視点移動, 解放, 言葉, 論理性, 質問, 透過, 適正, 重大, 重大視

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 9th, 2016 Posted 12:00 AM

車イス生活を余儀なくされて、僕は車イスをデザインしました。

結果、その車イスはMoMAはじめ美術館やデザインセンターに

永久収蔵され、自分が最も必要とする自助具を自分でデザインし、

しかも車イスデザインのあり方を二つ決定しました。

一つは、走行性能と身体保持性能の両立です。

もう一つは性能決定による必要重量の機能化です。

しかし、すでに僕の障害では「電動車イス」が必要な事態になっています。

最近の車イスの技術進化は様々な性能・機能のモノが登場していますが、

僕には車イスデザイン設計での大間違いを発見しています。

健常者が「腰」で運転しても無意味です。

さらに、重量は20kgが限度です。重量設計を間違えれば、

性能は勿論、効能=社会的存在の意義がありません。

現在の僕の電動車イスは、ワイフによってカーボンファイバー風と

シートをやり直しています。が、まだ不満足です。

そして何よりも電動車イスは社会的な制度上の問題が山積しています。

僕の経験では、飛行機搭載の問題がありますが、

これは米国では1990年「障害をもつアメリカ人法」=

(Americans with Disabilities Act of 1990 ADA):

包括的障害者差別禁止法という

効能的制度が不整備という問題があるからです。

したがって、コンシリエンスデザインによって、

この対象である「看医工学」の実務形態設計と

制度設計があるということで、一つの代表目的にしています。

*『最近はリチウム急速充電の電動車椅子に乗っている』

*『これは最適ではない・誤った車椅子対応車輌デザイン』

*『チュッパチャプス武器論・戦術結果は「効能」成果#3』

*『あらためて自転車を!、車倚子の私から』

*『車イスデザインのための文脈づくりに気づく』

Tags: 1990年, 20kg, Americans with Disabilities Act of 1990 ADA, MoMA, カーボンファイバー風, コンシリエンスデザイン, シート, デザイン, デザインセンター, ワイフ, 不整備, 不満足, 事態, 代表, 余儀なく, 健常者, 制度, 制度設計, 効能, 効能的制度, 包括的障害者差別禁止法, 問題, 大間違い, 実務形態設計, 対象, 山積, 必要, 必要重量, 性能, 性能決定, 意義, 技術進化, 機能, 機能化, 永久収蔵, 無意味, 目的, 看医工学, 社会的, 社会的存在, 米国, 経験, 美術館, 腰, 自助具, 走行性能, 身体保持性能, 車イス, 車イスデザイン設計, 車イス生活, 運転, 重量, 重量設計, 間違え, 限度, 障害, 障害をもつアメリカ人法, 電動車イス, 電動車椅子, 飛行機搭載

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 8th, 2016 Posted 12:00 AM

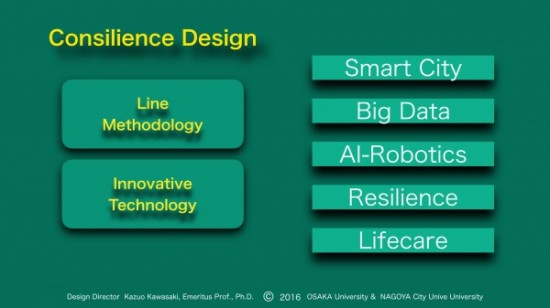

ムーアの法則、その提案者であったゴードン・ムーアが

1992年箱根でのApple社主催のカンファレンスで、

3原則を提唱しました。

土=シリコン、ガラス=光通信、空気=インターネットは

将来、つまり現在を変革すると基調講演をしました。

まだ、30代だった私はそれを信じて以後の動向を見てきました。

私が現在辿り着いているのは「コンシリエンスデザイン」と

その対象を「看医工学」に決定しています。

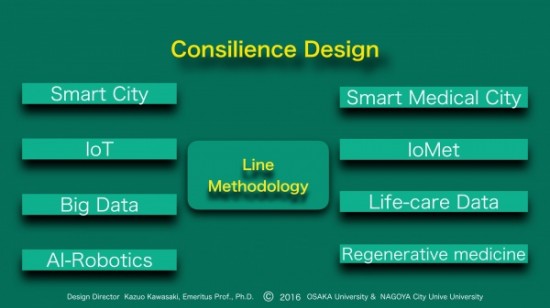

そして、発想思考方法は「コンセプト」から離脱することが出来て、

「コンセプト」から「ライン」へと更新することを実務実績にしています。

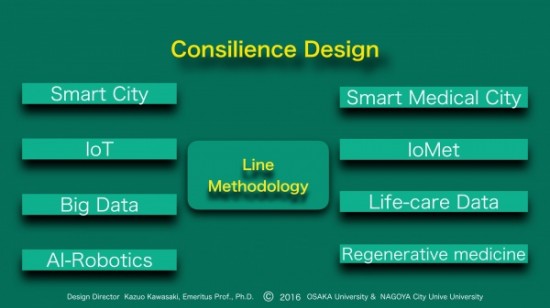

相変わらず、世間的な未来予測は「コンセプト」、概念あるいは観念ゆえ、

「スマートシティ=Smart City」

「IoT=Internet of Things」

「Big Data」という大雑把な概念・観念が吹聴されています。

「AI-Robotics」人工知能のロボティックスとの共生が謳われています。

僕はこれらを「Line Method」でその詳細に入りこんでいます。

理由は、実務対象としての看医工学にするには、

ライン=最新さを伝統的な脈略で吟味する必要があえると

判断するからです。

スマートシティは、明らかに技術進化して革新化された医療環境です。

それはIoTではなくて、Internet of Medical things=IoMetです。

さらにほとんどタイトルでしかないビッグデータは、

サーバーネットワークとその対処対応システムの完備が必要です。

結局、ロボティクスが再生医学に結びつくことは確かです。

*「革新が始まっているから、私の『夢の形見』」

*『「KK塾」大野ゆう子教授からスタートしました』

*『資本概念の変容と変質はイデオロギーを消去す』

*『非常事態宣言の街=パリにて、決意』

*『K塾最終回 松岡正剛氏からの新たな知の編集』

Tags: 1992年, 30代, 3原則, AI, apple, Big Data, Internet of Medical things, Internet of Things, IoMeT, IoT, Line Method, Robotics, smart city, インターネット, ガラス, カンファレンス, ゴードン・ムーア, コンシリエンスデザイン, コンセプト, サーバーネットワーク, システム, シリコン, スマートシティ, タイトル, ビッグデータ, ムーアの法則, ライン, ロボティクス, ロボティックス, 世間的, 人工知能, 伝統的, 光通信, 共生, 再生医学, 判断, 動向, 医療環境, 吟味, 吹聴, 土, 基調講演, 変革, 大雑把, 完備, 実務, 実務対象, 実績, 将来, 必要, 技術進化, 提唱, 提案者, 最新, 未来予測, 概念, 現在, 理由, 発想思考方法, 看医工学, 空気, 箱根, 脈略, 観念, 詳細, 離脱

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 7th, 2016 Posted 12:00 AM

iPhoneはじめスマホになって以来、

カメラは生活に最接近したモノになってしまいました。

カメラは記録機器でありますが、その撮影されたコトが

表現される場は、このブログもそうですが、SNSと結びつき、

Twitter、Facebookどころか、今では写真中心のInstagramにまで

様々な表現それは自己表現風、自己表現的な写真本来の目的が拡大です。

僕はなるべくカメラを自分の収集目的や趣味にはしないと決めていますが、

気がついたら、なんと、なるべく高性能で使い勝手を

自分流に判断をするとともに、海外製まで手に入れています。

現代、カメラは自分のもう一つのeye-pointどころか、

表現道具として、この技術進化は空恐ろしい状況になっています。

自宅や研究室にもカメラはいつでもいわゆる「監視の目」です。

これは大きな問題提起を投げかけています。

実際、最近の防犯はカメラが目となっていて、

犯人逮捕も防犯カメラのデータに頼っていることが増加しています。

スマホを持参していることで、人は、自分の目だけではなく、

記録媒体として、写真どころかビデオやムービーにまでが

あたかも社会性の善悪判断、その要因になってきています。

それこそ、表現はジャーナリズム化=日々の記録となり、

そのジャーナリスティックな判断をある意味では放棄しているのです。

それは、表現者のカメラという道具、プロのジャーナリズムの道具が、

一般化することで、社会判断を鈍化させていることになります。

人間は「消失点」を持っています。

しかし、カメラの消失点は制御可能です。

さらに、人間の視覚は最も遠景=星を見つける光年、

その距離感把握能力があり、

現代のカメラ=もう一つの視点・eye-pointがある意味を

十二分に検討する必要があると判断しています。

*『視覚空間は存在しないことを認識する必要がある』

*「岸辺のアルバム=家族平和とは安泰」

*『彼は映画の社会的メッセージを知り尽くしている』

*『デジタルカメラはなるべく買い換えない』

*『負のサイクルを即刻停止させるデザイン』

Tags: eye-point, FaceBook, Instagram, iPhone, SNS, Twitter, カメラ, コト, ジャーナリスティック, ジャーナリズム, ジャーナリズム化, スマホ, データ, ビデオ, プロ, ブログ, ムービー, モノ, 一般化, 人間, 使い勝手, 光年, 写真, 判断, 制御可能, 収集目的, 問題提起, 善悪判断, 意味, 技術進化, 拡大, 持参, 撮影, 放棄, 日々の記録, 星, 最接近, 検討, 海外製, 消失点, 犯人逮捕, 状況, 現代, 生活, 監視の目, 目的, 研究室, 社会判断, 社会性, 空恐ろしい, 自分流, 自宅, 自己表現的, 自己表現風, 表現, 表現者, 表現道具, 要因, 視覚, 記録媒体, 記録機器, 趣味, 距離感把握能力, 道具, 遠景, 鈍化, 防犯, 防犯カメラ, 高性能

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 6th, 2016 Posted 12:00 AM

デザイン発想は「コンセプト」主義に呪縛されています。

僕は、コンシリエンスデザインと看医工学を対象として、

「コンセプト主義からの解放」を

新しい手法論に持ち込んでいます。

それは、文脈と物語性、コンテクストとアフォーダンスで

「ライン」にコンセプトからストーリー発想を込めています。

この結果がつながっていくのが、

インターネットの高密度情報ネットワークの基盤化です。

ところが、これはすでに「スマートシティ」計画や

「ビッグデータ」に結びついていますが、

現在、この言葉もコンセプト、

ほぼ概念どころか観念に近く破綻しています。

これは何としてもコンシリエンスデザインの実務実績の目標です。

また、わが国の3.11での天災と人災では、その復興と対策は不可欠ですが、

国内の全大学でも、3.11を教訓として「レジリエンスデザイン」は大欠落。

僕の次世代デザイナーへの置き手紙はここに集約されなければなりません。

これらをテクノロジーで陵駕していくのは、

まさしくロボット社会ですが、

これは、人工知能的な思考に「手=脳」というアナログ性をデジタル化が

コンシリエンスデザインの最大目標だと認識しています。

そこから、このデザインの対象は

「私たちが幸福だろうか」という根本疑問があります。

この問題解決・価値創出・未来創成を創発させるのは、

「ライフケア」という新たなプライバシーと社会的な新たな制度設計です。

これらを成し遂げる次世代デザイナーは、

必ず、「コンシリエンスデザイン」を下敷きにした、

デザインテクノロジストの養成だと考えています。

インターン生・研究員を公募しています。

*『看医工学としての介護のコンシリエンスデザイン』

*『モノの神話性から物語り性がアフォーダンスを超えていた』

*『コンセプトからイノベーションは起こらない』

*『プライバシーという人権の荒唐無稽さ』

*『コンシリエンスとレジリエンス』

Tags: 3.11, アナログ性, アフォーダンス, インターネット, インターン生, コンシリエンスデザイン, コンセプト, コンセプト主義, コンテクスト, ストーリー発想, スマートシティ, テクノロジー, デザインテクノロジスト, デザイン発想, デジタル化, ビッグデータ, プライバシー, ライフケア, ライン, レジリエンスデザイン, ロボット社会, 不可欠, 主義, 人工知能, 人災, 価値創出, 全大学, 公募, 制度設計, 創発, 呪縛, 問題解決, 国内, 基盤化, 大欠落, 天災, 実務実績, 対策, 対象, 幸福, 復興, 思考, 手, 手法論, 教訓, 文脈, 最大目標, 未来創成, 根本, 概念, 次世代デザイナー, 物語性, 疑問, 目標, 看医工学, 研究員, 破綻, 社会, 結果, 置き手紙, 脳, 観念, 解放, 言葉, 計画, 認識, 陵駕, 集約, 高密度情報ネットワーク

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 5th, 2016 Posted 12:00 AM

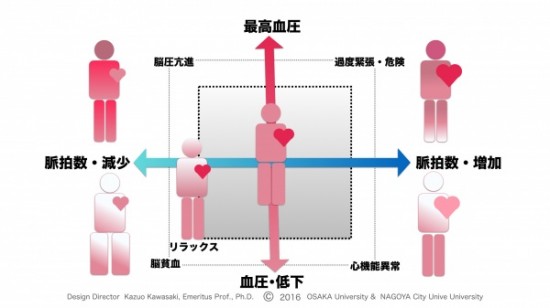

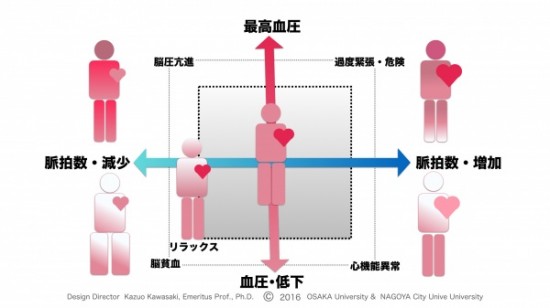

老齢化とともに高血圧になってくるのは、

いわば、生老病死の人生における自然法則だと思います。

実際、僕は45歳時に心臓発作において頻拍症により、

168日間も心臓病治療で入院をし、

その後、阪大には名市大からヘリコプターで緊急移送。

それは阪大で心臓にICD=除細動器の植え込み手術を受けました。

しかも、米国製のICDは5年で電池切れとなり、

すでに2台目のICDとコードも入れ替え手術を受けています。

この除細動器はすぐれた機器だと思っていますが、

デザインは、高額商品にも関わらずデザイナーとしては認め難いモノです。

なんといっても、電池入れ替えなどは身体外部から充電可能ゆえに、

僕ならばICD形態と実装、さらにそのシステムまでを

現代はもっともっと変更されるべきモノと考えていますが、

国内の実装技術が使えずすべて海外製しか使えない政治的理由があります。

ところが、これまでICDでは僕の場合には、

トラブル=心臓異変=エピソードと呼ばれていますが、

これまではエピソード記録は確認されても作動は皆無でした。

ところが、最近確実にICD作動により、

電気ショックで40ジュールを受けていることがわかりました。

街中にあるAEDは体外からの電気ショックゆえ150ジュール程度です。

そこで気づいていることは、血圧と心拍数の関係です。

これは明確に僕の老齢化により高血圧になってきている身体での

心拍数が減少すれば血圧で補完、

あるいは高血圧と心拍数増加の関係があります。

心拍計のデザイン経験もありますが、あらためて血圧と心拍、

さらには脈圧、

脈圧とは計測時での最高血圧と最低血圧の関係です。

専門的には脈圧は無関係と教わっていますが、

自分の血圧=高血圧化と心拍異常、そして脈圧が気になっています。

*『AEDとICD、街で見かける除細動器と私の体内除細動器』

*『心電図波形が意味すること・意味されていること』

*『最も基本・バイタルデータの「体温」はデータ化してきた』

*『ICDは経皮充電可能である、しかし』

*『除細動器埋め込み入れ替えより生還』

Tags: 150ジュール, 168日間, 40ジュール, 45歳, AED, ICD, エピソード, エピソード記録, コード, システム, デザイナー, デザイン, デザイン経験, トラブル, ヘリコプター, モノ, 人生, 体外, 作動, 充電, 入れ替え手術, 入院, 名市大, 変更, 外部, 実装, 実装技術, 専門的, 形態, 心拍, 心拍数, 心拍数増加, 心拍異常, 心拍計, 心臓異変, 心臓病, 心臓発作, 政治的理由, 最低血圧, 最高血圧, 植え込み手術, 機器, 治療, 海外製, 減少, 無関係, 現代, 生老病死, 皆無, 米国製, 緊急移送, 老齢化, 脈圧, 自然法則, 血圧, 街中, 補完, 認め難い, 身体, 関係, 阪大, 除細動器, 電気ショック, 電池, 頻拍症, 高血圧, 高額商品

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 4th, 2016 Posted 12:00 AM

医工連携はすでに論理的には無理です。

この考え方をデザイン手法にして「看医工学」を提案。

そして、

「反健康」=病気そのものであること、

その問題解決としてのデザイン。

「半健康」=一病息災といわれるように、

時には医師の医療看護が必要とされます。

これは人としての存在価値を効能として、最も重要になるのは

介護までの環境でしょう。

「範健康」=健康を望んでの模範的な生活環境が必要です。

それこそ、未来、明日ある自分の健康の維持デザインです。

公的な国家プロジェクトの資料によれば、

特に、2010年から2025年には、

65歳以上が709万人増加というデータが出ています。

僕たち団塊の世代が、基本的な社会構造、少子化と高齢化国家になり、

わが国がデザイン対象に「看医工学」を成し遂げれば、

他の先進国家からこれからの地球のあり方、

そのモデルケースになることは間違いありません。

高齢化による介護者が2012年には170万人が必要とされ、

2025年には250万人が求められるということも明らかになってきました。

この世代がどれほど社会を破滅させていくかを正直に自覚してしまいます。

そこで僕の使命は「コンシリエンスデザイン」で

「看医工学」の実務を

これまでの経験で即応できるかということになります。

僕は改めて、看医工学での介護に焦点を当て、

医療にはメディカルケアを

介護にはヘルスケアを

健康にはライフケアをデザイン、デザイナーとして、

コンシリエンスデザインに集中させなければと提案し実施しています。

そのためのスマートハウスよりは、

スマートシェルターが正しいと思っています。

それは、衣・食・住がfood, clothing and shelterだと考えるからです。

*『講演テーマで最近もっとも多い医学とデザインの「範」』

*『病院という悲しみの日本語に「もてなし」という意味は無い』

*『滋賀医科大+EDGEで紹介をKK塾でも紹介』

*『医工連携など妄想である!』

*『「コンシリエントデザイン」・・・新しいデザイン定義』

Tags: 170万人, 2010年, 2012年, 2025年, 250万人, 65歳, 709万人, clothing, food, shelter, あり方, コンシリエンスデザイン, スマートシェルター, スマートハウス, データ, デザイナー, デザイン, デザイン対象, デザイン手法, ヘルスケア, メディカルケア, モデルケース, ライフケア, わが国, 一病息災, 介護, 介護者, 使命, 健康, 先進国家, 効能, 医工連携, 医師, 医療, 医療看護, 半健康, 即応, 反健康, 問題解決, 団塊の世代, 国家プロジェクト, 地球, 基本的, 存在価値, 実務, 実施, 少子化, 必要, 提案, 明日, 未来, 模範的, 正直, 無理, 焦点, 環境, 生活環境, 病気, 看医工学, 破滅, 社会, 社会構造, 範健康, 経験, 維持デザイン, 考え方, 自分, 自覚, 衣・食・住, 論理的, 資料, 重要, 集中, 高齢化国家

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 3rd, 2016 Posted 12:00 AM

「五か条のご誓文」は由利公正(越前藩士三岡八郎)によるものでしたが、

彼は富岡製糸場の殖産興業を動機づけただけではありません。

ところが、生糸が海外からの要望が無くなってきたときに、

福井で細江順子女史は、縦糸2本横糸1本で「羽二重」を産み出します。

この「羽二重」が落下傘=パラシュートとして、

最高の品質であったことが、米国でのナイロン発明のきっかけでした。

福井は絹織物=羽二重の一大産地として、後には人絹取引所となり、

人絹はポリエステル繊維・布素材産地でした。

しかし、織物産業は時代的経済的にも逼迫した状況に追い込まれました。

ところが、最近のポリエステル繊維は織物編物として、

高度な素材として次世代素材として大きな性能開発が出来てきました。

僕は「羽二重ブランド」とともに、

繊維や編物、その「布特性」を明確に七つの特性評価を

オノマトペでの七つの感性評価を学術的に決定してきました。

・はり

・ふくらみ

・こし

・ぬめり

・きしみ

・しゃみ

・しなやかさ

こうした言葉はすでに死語的になっていますが、

オノマトペ=擬音語表現を幼児にも布体験をしてもらうことで、

明確な感性表現をして、そのマーク化を行いました。

すなわち、「羽二重」と「布の7感性的特質」は

ダブルブランドとして、新たな「素材産地ブランド」として

福井=素材産地が商品アイテムの提案をしていく基盤にしました。

これからの地方地場産地は「素材から製品アイテム提案」の

出来る場、

これが素材産地の革新的役割になると考えています。

*「オノマトペ=感性評価軸が学術検証された」

*『幼児たちの布感覚=感性評価実験から最学習』

*『「織物・布の感性的評価軸=オノマトペ」産地福井から発信』

*『落下傘としても羽二重は最高品質だった』

*『日本の繊維産業、その先鞭をつけた人たちの偉業に続け』

Tags: オノマトペ, きしみ, こし, しなやかさ, しゃり, ダブルブランド, ナイロン, ぬめり, パラシュート, はり, ふくらみ, ブランド, ポリエステル, マーク, 三岡八郎, 五か条のご誓文, 人絹, 人絹取引所, 体験を, 動機, 品質, 商品アイテム, 地場産地, 地方, 基盤, 学術的, 岡製糸場, 布素材, 幼児, 役割, 性能, 感性評価, 提案, 擬音語表現, 横糸, 次世代, 死語, 殖産興業, 海外, 特性, 生糸, 産地, 由利公正, 発明, 福井, 米国, 素材, 素材産地, 素材産地ブランド, 細江順子, 絹織物, 編物, 縦糸, 繊維, 織物産業, 羽二重, 落下傘, 製品アイテム提案, 要望, 言葉, 評価, 越前藩士, 開発, 革新的, 高度

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る