6月 2nd, 2016 Posted 2:00 AM

昨日は「Ship of the Year」の審査会に出席し、

建築界の大御所とデザイン界の大御所(=恩師)と、

そして船長界のトップが審査委員長にて審査は連続して互角、

自分の職能上的に決して意志決定を譲らない、に感激をしました。

それぞれの専門職能界を背負う重責を目の前で感嘆しました。

連続して今日は内閣府に参考人として、

将来の政策会議に、親友の建築家・内藤廣氏と参加しました。

内藤氏はこれからの都市計画やオフィス環境の激変に対して、

さらにはまた、東日本大震災の復興計画も持ち出しながら、

時代革新での「日本ならではのコミュニティ観」について、

確固たる発言をしました。

「内閣府にて参考人意見とは?!・・・ん?」とも明言していました、

自分としてはようやく「コンシリエンスデザインでの完全無菌と抗体保健」を

きっちりと15分でプレゼには音楽も使い、浮いた感覚がありました。

委員の方から、「アレルギー対策での疑問」が自分にむけられたので

アレルギーとはギリシア語の「変化」と「力」から抗原と免疫、

そして大まかなアレルギーの現代分類を語ってしまいました。

内藤氏からは、川崎はこの場でまた負けず嫌いな反論をと言われる始末。

しかし大阪大学は「免疫」に関しては世界でもトップの研究集団であり、

万一大阪大学のしかも医学系にいながらアレルギーを抗原と免疫体系すら

もし応えられないとはとの批評が頭を過ぎりました。

しかし幸いにも重要な立場の方が二人とも

自分デザインのメガネ愛好家であり、

「医工連携」よりも

「看医工学」で「安心」が語られたことを喜んでいただきました。

内閣府にてIoMeT=Internet of the Medical Thingsと

コンシリエンス・レジリエンスデザインを語ることができました。

*『権威権力者を「演じる覚悟」を見せた建築家』

*『建築家の主張を、反撃反論にすべきを望む』

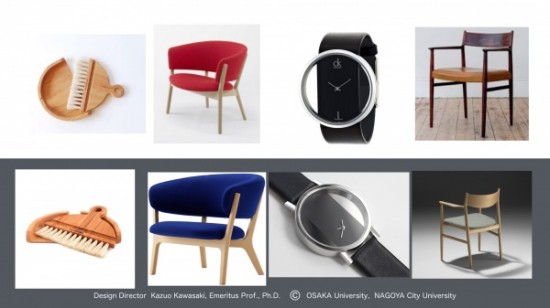

*『商品が記号となった実例・私の体験と確認』

*『コンシリエンスデザイン看医工学の危機解決対象・MERS』

*『IoTは、再度アナログとデジタルの融合が基本』

Tags: 15分, Internet of the Medical Things, IoMeT, Ship of the Year, アレルギー, オフィス, オフィス環境, ギリシア語, コミュニティ, コンシリエンス, コンシリエンスデザイン, デザイン, デザイン界, トップ, プレゼ, メガネ, レジリエンス, 万一, 世界, 互角, 今日, 体系, 免疫, 内藤廣, 内閣府, 出席, 力, 医学系, 医工連携, 参加, 参考人, 反論, 場, 変化, 大御所, 大阪大学, 始末, 委員, 安心, 完全無菌, 審査, 審査会, 審査委員長, 対策, 専門, 将来, 川崎, 幸い, 建築家, 建築界, 復興, 復興計画, 恩師, 意志, 意見, 愛好家, 感嘆, 感激, 感覚, 批評, 抗体保健, 抗原, 政策会議, 日本, 明言, 昨日, 時代, 時代革新, 東日本大震災, 決定, 激変, 現代分類, 環境, 疑問, 発言, 目の前, 看医工学, 研究, 確固, 立場, 職能, 職能界, 背負う, 自分, 船長界, 親友, 計画, 負けず嫌い, 連続, 都市, 都市計画, 重要, 重責, 集団, 革新, 音楽, 頭

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

6月 1st, 2016 Posted 12:00 AM

すでに26回目となる「Ship of the Year」の

最終審査会に出席しました。

すでに日本船舶工学会にて応募から選別された

昨年度の造船すべて、客船から漁船まですべての船舶、

その審査会は、造船工学・製造から海洋、海事、港湾、漁業まで

海事関係から海洋気象、最近では環境適合性から新エネルギーの提案まで

応募企業からのプレゼンテーションを受けます。

プレゼ後には相当の専門用語で詳細な質問とその応答が飛び交います。

「Ship of the Year」は恩師が設立されていて、

自分も「関西海洋教育アライアンス」にて、

大阪府大院・神戸大院・大阪大院で「海洋デザイン論」を

教えたことや、この審査員でそれなりの知識を獲得してきました。

しかし、船長会の名誉会長や建築、海事マスコミなどで

自分自身も相当に鍛えられてきました。

恩師からは、海事関係にデザインの職能を介在させることが使命ですが、

まだまだ船舶や海事・港湾関係は「デザイン」=デコレーション意識です。

ところが、今回は大阪大院卒から「先生!」と声をかけられました。

この審査会は、最初は相当に難しくて「海洋デザイン論」講義のために、

自分なりにも熟読ノートづくりなどをしてきました。

最近では、船舶機関から漁業、さらには海洋輸送、港湾関連など

とりわけ国際的、大変な経済や国際法などとの対決が激化しています。

恩師はすでに名誉審査委員長ですから、最近の活動報告をしました。

自分の役割としては、特に、鉄道・自動車・飛行機などの空力特性から、

世界的な海洋の気象との適合性などを

質問する役割に徹しています。

「海の日」に大賞や部門賞が発表になります。

今、日本の特に造船産業・遠洋漁業は経済的問題に包囲されています。

*『本日も審査だが、日本の船舶デザインをデザイン対象に』

*『『Ship of the Year』審査委員会・日本学士院会館にて』

*『防潮堤工事は土木工学ではありえず』

*『関西海事教育アライアンス・6年目の演習課題プレゼン』

*『Ship of the Year・日本船舶海洋工業界の今後』

Tags: 26回目, Ship of the Year, アライアンス, デコレーション, デザイン, ノート, プレゼンテーション, プレゼ後, 世界的, 今回, 介在, 会場, 使命, 先生, 出席, 包囲, 名誉会長, 名誉審査委員長, 問題, 国際法, 国際的, 声, 大変, 大学院, 大学院卒, 大賞, 大阪大, 大阪大学, 大阪府大, 大阪府立大学, 客船, 審査会, 審査員, 対決, 専門用語, 建築, 役割, 応募, 応募企業, 応答, 恩師, 意識, 提案, 新エネルギー, 日本, 日本船舶工学会, 昨年度, 最初, 最終審査会, 最近, 気象, 活動報告, 海の日, 海事, 海事マスコミ, 海事関係, 海洋, 海洋デザイン論, 海洋気象, 海洋輸送, 港湾, 港湾関連, 漁業, 漁船, 激化, 熟読, 特, 特性, 獲得, 環境適合性, 産業, 発表, 相当, 知識, 神戸大, 神戸大学, 空力, 経済, 経済的, 職能, 自分, 自分自身, 自動車, 船舶, 船舶機関, 船長会, 製造, 設立, 詳細, 講義, 質問, 造船, 造船工学, 造船産業, 遠洋, 適合性, 選別, 部門賞, 鉄道, 関係, 関西海洋教育アライアンス, 飛び交い, 飛行機

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 31st, 2016 Posted 12:00 AM

身障者用具をおそらく日本で一番にデザインし、

造り続けてきている美大時代の同級生親友がいます。

工業デザイナーをベースにいくつもの実務を実施。

それぞれの要求を聞き出し、

デザイン・製作製造し、なおかつ社会運動でも

大きな実績を積み上げてきたM氏はこの世界では著名です。

現在も身障者向けの車イス製造、輸入、

さらには彼ら達の様々な倚子のオーダーメイドを続けています。

ほとんど商売にはなっていませんが、最近では人間工学を超え、

彼の実務理論とその実現性から、彼はシーティングエンジニアです。

以前から私自身の体型変形を指摘し、先月、測定をしました。

測定結果での座面、それの再検討と同時に、

車イスによる体幹保持として、

最もその制御製造をしている工房「輪」を紹介されました。

もはや、電動車イスを利用していますが、

改めて座姿勢の様々な複合姿勢、

伸展・側屈・回旋・リクライニング・チルトを基本とし、

使用者にとって複合的な機能として実現されていることを

自分自身がその車イスに乗って体験をしてきました。

まだ若いエンジニアやその周囲の若者たちの懸命な取り組みに、

さらに新しい素材開発やその提供、改善から革新をこなし、

その社会制度までが、自分のテーマになってしまいました。

M氏のねらいは、こんな若者集団をなんとかしろよ、と、

命じているのでしょう。そしてそれがもはや役割になってきているのでしょう。

大きな宿題を預かったようです。

おそらく、モービル産業の変革が最近めざましくなっています。

しかし、それらをIoTで語ることでは解決にはなりません。

IoMeT=Internet of Medical Thingsを実体験しました。

*『「座る」・人間工学からシーティングエンジニアリング』

*『電動車イスの効能的制度設計からの性能・機能デザイン』

*『温故知新から不易流行の「IoMeT」へ』

*『賢明で懸命であることから始めた=社会人最初の実習で』

*『柳宗理作品の軽薄で見識不足な批評は叱られる!』

Tags: Internet of Medical things, IoMeT, IoT, M氏, エンジニア, オーダーメイド, シーティングエンジニア, チルト, テーマ, デザイン, ベース, モービル, モービル産業, リクライニング, 一番, 世界, 人間工学, 以前, 伸展, 体型, 体幹, 体験, 使用者, 保持, 倚子, 側屈, 先月, 再検討, 利用, 制御, 取り組み, 同時, 同級生, 周囲, 商売, 回旋, 基本, 変形, 変革, 実体験, 実務, 実務理論, 実施, 実現, 実現性, 実績, 宿題, 工房, 工業デザイナー, 座姿勢, 座面, 役割, 懸命, 指摘, 提供, 改善, 日本, 時代, 最近, 様々, 機能, 測定, 測定結果, 現在, 用具, 社会制度, 社会運動, 私自身, 素材, 紹介, 美大, 自分自身, 若者, 若者集団, 著名, 製作, 製造, 複合姿勢, 複合的, 要求, 親友, 解決, 身障者, 身障者向け, 車イス, 車イス製造, 輪, 輸入, 開発, 電動車イス, 革新

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 未分類

目次を見る

5月 30th, 2016 Posted 12:00 AM

このブログのテキストのみの表現は無視されることが多いのです。

しかし、テキストとしている「ことば」は

「かたち」発想のための極めて肝要な発見です。

このところ現状のデザイン、デザイン界に向けて

相当の評価をしてきました。

その根底にあるのは、温故知新と不易流行であり、

自分なりに調べ上げてきた重要な新発想の造語ばかりです。

ただただ自分はデザイナーという天職の認識を遵守したいのです。

「Silience」という古語とその言語であるラテン語、その意味を見つけ、

それはメタ発想とパラ発想に至っています。

翻って再思考すれば世情は簡単に誰もが「IoT」という将来像を掲げます。

具体事例はあまりに曖昧ですが、その講演会や書籍が氾濫しています。

しかし、その詳細領域やあるいは決定範囲こそ

明確にするべきであり、デザイナーゆえ、

温故知新の原語からそのメタ論理とパラ論理を下敷きにして

まず、「コンセプト発想」から解放して「問題解決」に至ります。

「イノベーション」なぞを安易に用いず、

それこそ「IoT」での曖昧さを拒否します。

結果、Internet of Medical Thingsを具現化するモノのデザインをします。

そのモノからこそコトが見えてくれば制度化される次世代デザインを提案。

その提案こそ、不易流行と成しえる「価値の創出」になります。

まもなく、肝心なInternet of Medical Thingsを提案します。

その背景にはコンシリエンスデザインと今、

熊本地震で地道に活動しているレジリエンスデザインチームがいます。

予想されている南海トラフのリスクにはなんとしても

IoMeTが必要だと考えています。

*『手づくりから物事デザインと事物デザインを決める』

*『非常事態の準備は再考しなければならない』

*『これからのデザインを語るために=・・・signare・・・』

*『silienceからパラ理論とメタ理論への展開が可能になる』

*『IoTは、再度アナログとデジタルの融合が基本』

Tags: Internet of Medical things, IoMeT, IoT, silience, イノベーション, かたち, コト, ことば, コンシリエンスデザイン, コンセプト発想, テキスト, デザイナー, デザイン, デザイン界, パラ発想, パラ論理, ブログ, メタ発想, メタ論理, モノ, ラテン語, リスク, レジリエンスデザインチーム, 下敷き, 不易流行, 世情, 予想, 価値, 具体事例, 具現化, 再思考, 制度化, 創出価値創出, 南海トラフ, 原語, 古語, 問題解決, 地道, 天職, 安易, 将来像, 必要, 意味, 拒否, 提案, 新発想, 明確, 曖昧, 書籍, 根底, 次世代デザイン, 氾濫, 決定, 活動, 温故知新, 無視, 熊本地震, 現状, 発想, 発見, 相当, 範囲, 簡単, 結果, 肝心, 肝要, 背景, 自分, 表現, 解放, 言語, 評価, 詳細, 認識, 調べ上げ, 講演会, 造語, 遵守, 重要, 領域

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 29th, 2016 Posted 12:00 AM

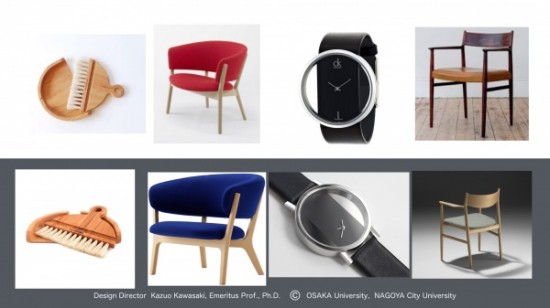

美大生時代には徹底的に「作品の暗記」をさせられました。

海外のデザイン誌に載っている作品を覚えました。

自分のデザインが決して誰かの作品に似てはならないことを

体に叩き込まれました。

あるときテーブルのデザイン依頼があり、図面化しました。

しかし、なんともどこか喉に引っかかっている気がしてならず、

ひょっとしたら、自分の記憶にある造形をしてしまったのでは?

この思いにとらわれてしまいました。

そこで、デザイン誌を積み上げて再チェック。

ほぼソックリなテーブル造形がありました。

それを見つけ出した喜びがあり、続いて、自分にがっかりしたものです。

それでクライアントにその誌面と自分の図面を持っていって、

気づいたら真似でしたと告白して締め切りを延長してもらいました。

クライアントからは

「もっと凄い造形が期待出来る」と言われ、

結局実現はできませんでしたが、信頼された思い出があります。

ところが、最近では、亡くなってしまったデザイナーの作品が

登録されていないからとか、

すっかり忘れられているからいいだろうということで、

物真似、あるいは盗作と呼ばれる事態が起こってきています。

その評判によって、日本のデザイン界全体が非難され、

デザイナーなんて、その程度、と言われてしまう状況です。

確かに、工業意匠登録は20年ということですが、

著作権となれば、それは永久に道義的な責任が問われます。

デザイナーは、知財権での権利保有とともに、

著作権としての道義的なデザイナープロ意識を毅然と持つべきです。

どういうわけか、

国際問題になりかねない盗作に対する訴えが自分に集まります。

しかも自分のモノ真似を「不細工」と発言すれば、

自分自身がSNSで非難されるそんな時代に直面しています。

*『ジェネリックデザインは模倣=犯罪である!』

*『GRiD社キーボード位置をどう乗り越えるかだった』

*『不細工なモノは不細工である』

*『物真似を超えデザイン評価をグローバル化すること』

*『知財権は意匠権によってコンシリエンスデザインとなる』

Tags: 20年, SNS, がっかり, クライアント, ソックリ, チェック, テーブル, テーブル造形, デザイナー, デザイン, デザイン依頼, デザイン界, デザイン誌, プロ, プロ意識, モノ真似, 不細工, 事態, 作品, 保有, 信頼, 全体, 再チェック, 凄い, 出来る, 告白, 喉, 喜び, 図面, 図面化, 国際問題, 実現, 工業意匠, 延長, 徹底的, 忘れられている, 思い, 思い出, 意識, 日本, 時代, 暗記, 最近, 期待, 権利, 毅然, 永久, 海外, 物真似, 状況, 発言, 登録, 盗作, 直面, 真似, 知財権, 程度, 積み上げ, 結局, 締め切り, 美大生, 自分, 自分自身, 著作権, 見つけ出し, 記憶, 訴え, 評判, 誌面, 誰, 責任, 造形, 道義的, 非難

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 28th, 2016 Posted 12:00 AM

無念だが、これが「天命」でしょうか。

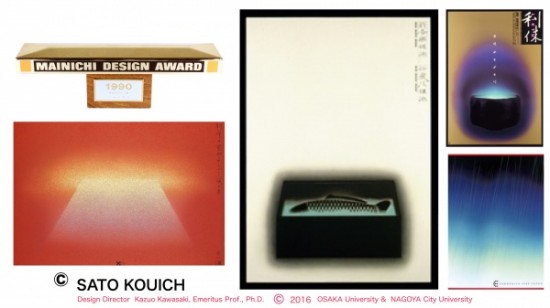

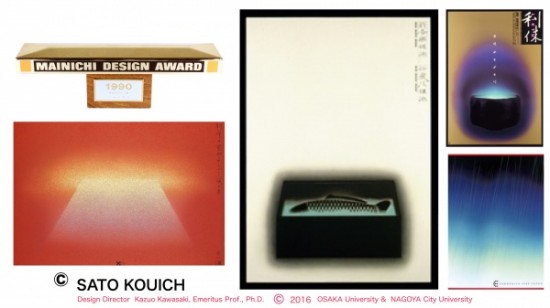

グラフィックデザイナー・佐藤晃一氏が逝ってしまいました。

毎日デザイン賞を1990年に同時受賞しました。

受賞式は帝国ホテル、彼は群馬から両親をそのホテルに泊めていました。

控え室で、グラフィックデザイン界の重鎮たちから

「いい親孝行ができたね」と、言われていました。

初めて彼と出会いましたが作品はほとんど知っていました。

彼の受賞理由は「グラフィックデザインにおける日本的精神性」でした。

独特の淡いグラデーションの簡潔さは今も生きています。

今ならデジタル表現ですが、当時の手法を真似ることは不可能でしょう。

二人きりで「やかん」の話をしました。

丁度自分はニューヨークでダンスク依頼のデザイン開発を見てきた話、

恩師の作品やなぜ日本では製品デザインが困難かなど打ち明けてしまい

興味津々の彼の眼差しが今も心によく残っています。

彼のやかん探しに自分が驚いたことですっかり打ち解けていました。

お互いに若くして40代で受賞できたことを喜んでいました。

「これでやっとデザイナーだよね」と言い合いました。

受賞式の壇上では、自分を選んだ倉俣史朗氏の急逝を思い出し、

ついつい、涙声になり、とても重すぎる賞碑を支えてもらいいました。

彼は多摩美術大学の教授ゆえ、

客員教授の自分はいつでも話せると思っていて、

とても大事な機会を失ってしまったことが悔やまれます。

当時の毎日デザイン賞の受賞には

必ず国際的な評価が必要だったはずです。

しかし最近はその事例が失われていると批判したことがあります。

壇上で、小声で話していた会話を懇親会でも話しましたが、

この続きは出来るならもうひとつの世界で話すことになるでしょう。

心から冥福を祈り、

やり残した仕事の結果を持っていく使命を確認しました。

*『昨日大先輩は旅立たれた・栄久庵憲司氏から私の評価文』

*『緊急課題になった「リトルネッロ論」の再考と具現化』

*『ケトル・デザインへの好みの集中が不景気感になっている』

*『インダストリアルデザインからプロダクトデザインへ』

*『幻の発明だったモノの現物があった=柳宗理のデザイン』

Tags: 1990年, お互い, グラデーション, グラフィック, グラフィックデザイナー, グラフィックデザイン, グラフィックデザイン界, ダンスク, デザイナー, デザイン開発, デジタル, デジタル表現, ニューヨーク, ホテル, やかん, やり残した, 丁度, 不可能, 世界, 両親, 事例, 二人, 互い, 今, 仕事, 会話, 佐藤晃一, 作品, 使命, 依頼, 倉俣史朗, 冥福, 出会い, 出来る, 受賞, 受賞式, 同時受賞, 困難, 国際的, 壇上, 多摩美術大学, 大事, 天命, 客員教授, 小声, 帝国ホテル, 当時, 彼, 心, 思い出し, 急逝, 恩師, 懇親会, 手法, 打ち明け, 打ち解け, 持って, 控え室, 教授, 日本的, 最近, 機会, 毎日デザイン賞, 涙, 涙声, 淡い, 無念, 独特, 理由, 真似る, 眼差し, 確認, 祈り, 簡潔, 精神性, 結果, 続き, 群馬, 自分, 興味津々, 若, 表現, 親孝行, 言い合い, 評価, 話, 賞碑, 重鎮, 驚いた

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 27th, 2016 Posted 12:00 AM

「デザイン」への大勘違いが格段と増殖しています。

正直、この紹介は「怖いこと」であり、

みんなが「沈黙して決して語らない」という風潮が蔓延しています。

しかし、現状の一般認識が「これがデザイン」ということはプロとして、

見過ごすことが出来ません。

「サイレントユーザー」として生きようという決心がすでに「変」です。

無論、それぞれの出来映えにはいわゆる「努力の足跡」があります。

その否定ではありません。

こうしたデザインされたかのような「デザインのような」性質、性能

それを社会制度が黙秘していることに、機能も効能もガラパゴス化して

「日本の危機」が明確だということです。

社会制度は「たかがデザイン」という扱いが明白ゆえに、

敢えて訴求します。

「これらはデザインのようなモノ」に過ぎず、

「デザインでは無い」という再宣言なのです。

しかも、これらはすべて実現していて規制事実なのです。

デザイナーとして、大学人として、懸命かつ賢明に生きてきた者として、

「悲しくて哀しみ」に突き落とされています。

「それならお前のデザインは」、というブーメラン効果が来るでしょう。

向かい合って、決闘する覚悟もし、決意もしています。

まず、「コンセプト」だ、「イノベーション」だ、「デザイン思考」だ、

という発想から解放されるべきです。

「デザインとは何か」が終焉してきたことを主張してきました。

「コンシリエンスデザイン」で三つの定義をしました。

● 「問題解決の『応答・回答・解答』があるだろうか。」

● 「価値の創出が実現しているだろうか。」

● 「未来の創成に連動していくだろうか。」

2020年のすぐ後には日本は国際的な立場を失うでしょう。

わが国の「正しい美しさ」は、デザイン職能が主体的に、

性能・効能・機能で「これがデザイン」を主張し、

共有・共時の価値=好ましさと望ましさを創出創成することです。

*『コンセプトから「ライン発想」の三つの思考空間』

*『デザインは問題解決!・この本質の再整理』

*『愛着と愛用がデザインの全体価値である』

*『鏡映は冥府に降りていることゆえに「何がデザイン?」

*『陽子加速器での核変換デザインによる復興』

Tags: 2020年, イノベーション, いわゆる, お前, これがデザイン, コンシリエンスデザイン, コンセプト, サイレントユーザー, たかがデザイン, デザイナー, デザイン, デザインとは何か, デザインのような, デザインのようなモノ, デザイン職能, ブーメラン, ブーメラン効果, プロ, わが国, 一般認識, 主体性, 主張, 何がデザインか, 価値, 共時, 共有, 再宣言, 出来映え, 創出, 創成, 努力の足跡, 効能, 危機, 否定, 哀, 問題解決, 回答, 国際的, 増殖, 変, 大勘違い, 大学人, 好ましさ, 定義, 実現, 宣言, 応答, 応答・回答・解答, 怖いこと, 性能, 性能・効能・機能, 悲, 懸命, 扱い, 敢えて, 既成事実, 日本, 日本の危機, 明白, 明確, 望ましさ, 未来, 格段, 機能, 正しい, 正直, 決心, 決意, 沈黙, 無論, 現状, 発想, 社会制度, 立場, 紹介, 終焉, 美しさ, 蔓延, 見過ごす, 覚悟, 解放, 解答, 訴求, 認識, 語らない, 賢明, 質, 連動, 風潮, 黙秘

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 26th, 2016 Posted 12:00 AM

デザインは「日本酒から人工臓器まで」とか、

デザイン対象を拡大するために酒、臓器、原子力などを選んできました。

それゆえに、対象領域に関しては知識獲得やその経験をしてきました。

ウィスキーについては、父から教えられたことが元ですが、

大学時代にはほぼ一年間、金沢の高級バーでスーツ姿のままキッチンで

皿洗いやグラス磨きのアルバイトをしました。そこのバーテンダーから、

洋酒やカクテルのことをわずかに教わっていたことがあります。

年齢とともにかも知れませんし、もはや禁酒禁煙を解放したこともあり、

最近はマティーニなどカクテル特にジンに拘りを持つようになりました。

ジンは英国のお酒というイメージをもっていましたが、

私が絶対に英国のこのブランドというジンが輸入が停止。

だからジンについて調べているうちに、元来はオランダ産でした。

が、今や英国での「ジンブーム」や、

それこそ007でのマティーニのカクテルレシピまでが

流行の原因だとわかりました。

お酒にはひとつの市場倫理があります。

それは「お酒は飲めば飲むほど=売れれば売れるほど」の同一性には

文化のパトローネ足る企業倫理がなければ意味がありません。

したがって、酒造関連企業の、メセナのフィランソロピーは

企業存在、社会的な効能性の完備は当然のことです。

このことに気づいていない酒造企業は、

社会的存在性が無いと言ってもいいわけです。

そういう意味では、ジンを取り巻くメセナの効能性を

再確認したいと思っています。

メセナのフィランソロピーにデザインは深く関与すべきだと思っています。

*『きっとまた心配されると思うが・・・ダビドフの文化』

*『クールビズ・ネクタイ文化は終わろうとしているか』

*『酒とタバコと、そして・・・』

*『パトローネが文化を再考察させるデザイン戦略』

*『新作007・ボンドカーでも確認できた曲線美』

Tags: 007, アルバイト, イメージ, ウィスキー, オランダ産, お酒は飲めば飲むほど, カクテル, キッチン, グラス磨き, ジン, ジンブーム, スーツ姿, デザイン, デザイン対象, バー, バーテンダー, パトローネ, ブーム, フィランソロピー, マティーニ, メセナ, レシピ, 一年間, 人工臓器, 企業, 企業倫理, 企業存在, 元来, 再確認, 効能性, 原子力, 同一性, 売れれば売れるほど, 大学時代, 存在性, 完備, 対象領域, 市場倫理, 年齢, 当然, 意味, 拘り, 拡大, 文化, 日本酒, 最近, 洋酒, 父, 皿洗い, 知識獲得, 社会的, 禁煙, 禁酒, 経験, 絶対, 臓器, 英国, 解放, 酒, 酒造, 酒造企業, 金沢, 関与, 関連, 高級バー

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 25th, 2016 Posted 12:00 AM

自分にとってデザインはまずは問題解決をねらうことですが、

その答は常に、「応答」・「回答」・「解答」があります。

そしてそのそれぞれは「美学的」であることが一番です。

プラトンの言葉にも、

答に迷ったなら「美しさ」が第一というものがあります。

真・善・美の中で美だけをよりどころにしてきました。

したがって、答える条件として「素材」を新素材化しなければ、

「美しいモノ」としての

それこそ難問解決の解答は無いと確信してきたのです。

一昨日は素材メーカーと会い、昨日はメガネメーカーと会いました。

今最も取り憑かれているのは3Dプリンターで

「素材」そのもののアウトプットです。

かつて、福井にもどった時にメガネフレーム素材は、

ようやくチタンに気づいた時でした。

それはオーディオの世界から10年遅れていました。

とてもエンジニアリングプラスチックなど気づいてもいませんでした。

まだヘッドホンが300gの時代に、

エンプラ(エンジニアリングプラスチック)で

150gを実現しヒットさせていましたから、

エンプラメーカーを福井に呼びました。

しかし、当時はやっとチタンであり、

エンプラの提案などは全く採用されない有様。

もう30年になりますが、

ようやく3Dプリンター成果での素材がドイツで受賞になり、

これからこの世界が必ず拡大していくはずです。

しかも、この新素材は生体適合性を持っていて、

アレルギーもなく、殺菌も可能です。

新しい素材に触ると未来の「美しい解答」が見えてきます。

それは商品アイテムをもっともっと見せてくれるのです。

今や、車から手術機器、さらには素材の細胞化までが

おそらくデザイナーが最も関与することになるはずです。

ちなみに、メガネは「サバエ」というより「フクイ」の技術が一番です。

最先端は「フクイ」が成し遂げ、

その下請けが「サバエ」だと強調しておきます。

*『素材=ボロンとダイヤモンドですでに開発していた』

*『ヘッドホンにはヘッドホンアンプ必要なり』

*『「瞬感」SHUNKAN=液晶サングラスを実現しました』

*『I seeの世界観』

*『商品が記号となった実例・私の体験と確認』

Tags: 10年, 150g, 300g, 30年, 3Dプリンター, アイテム, アウトプット, アレルギー, エンジニアリングプラスチック, エンプラ, オーディオ, サバエ, チタン, デザイナー, デザイン, ドイツ, ヒット, フクイ, プラトン, ヘッドホン, メーカー, メガネ, メガネフレーム, メガネメーカー, モノ, 一昨日, 一番, 下請け, 世界, 取り憑かれている, 受賞, 可能, 商品, 商品アイテム, 問題解決, 善, 回答, 実現, 常, 強調, 当時, 応答, 成果, 手術, 手術機器, 技術, 拡大, 採用, 提案, 新素材, 昨日, 時, 時代, 最も, 最先端, 有様, 未来, 条件, 機器, 殺菌, 生体適合性, 真, 確信, 福井, 第一, 答, 素材, 素材メーカー, 細胞化, 美, 美しいモノ, 美しい解答, 美しさ, 美学的, 自分, 解答, 言葉, 車, 関与, 難問解決

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

5月 24th, 2016 Posted 12:00 AM

「衣・食・住」に対して「医・職・趣」を提案しましたが、

この提案の図解ブログは人気がありませんでした。

ブログのユーザーアクセスを読み解くことで世情人気を

明確に把握と理解することができます。

同様なこととして、身体の内部には様々な音が存在します。

それぞれの臓器や血管・呼吸の音を

いわゆる聴診器で聴きだして、

身体内部での異変を読み解くことが出来ます。

米国の医学書籍の書店では「聴診器」での判断根拠となる

その音のサンプルが

商品として売られていましたが、

国内の書店ではそういう経験はありません。

聴診器という発明は文明の利器でした。

昔はチェストベース(患部へ当てる)と

イヤーピース(耳に挿入する)が象牙であって、

それだけで診断をする名医がいたものです。

ヘッドホンをデザイン対象にしていたこと、医学系を学んだこともあり、

聴診器はほとんど触って聴いて見てきました。

それこそヒューレットパッカードが製造していた聴診器があったこと、

これはほとんど知られていませんが、

ゴム管が二本のモノはなるほどと思います。

しかし、最近では電子式が出てきていますがそれを使用しているドクター、

それほどのドクターは居ません。

また徹底したデザインが採用されているとは言いがたく、

カラフルな聴診器を指して、

デザインされているというセンスは大間違いです。

人体内部の音は、臓器、骨格への刺激、血管中の流動音など、

もう一度デザインによる問題解決が必要な分野です。

電子式聴診器では、とても精密な音が身体から聴こえてきます。

今や、聴診器は死を確認するだけの道具、

医師と判断するシンボルにすぎません。

ドクターはオーディオマニアであってほしいと思います。

*『書店の存亡・バーンズアンドノーブル』

*『災害時の衣・食・住・医・職・趣その不便と不安の解決』

*『看医工学としての介護のコンシリエンスデザイン』

*『ゴジラというアンプ思想はアンプジラ2000に継承』

*『講演テーマで最近もっとも多い医学とデザインの「範」』

Tags: イヤーピース, オーディオ, オーディオマニア, カラフル, ゴム管, サンプル, シンボル, センス, チェストベース, デザイン, デザイン対象, ドクター, ヒューレットパッカード, ブログ, ヘッドホン, マニア, もう一度, モノ, ユーザーアクセス, 世情, 二本, 人体, 人気, 今, 使用, 内部, 分野, 判断, 判断根拠, 利器, 刺激, 医・職・趣, 医学書籍, 医学系, 医師, 同様, 名医, 呼吸, 商品, 問題解決, 図解, 国内, 大間違い, 存在, 徹底, 必要, 患部, 把握, 挿入, 採用, 提案, 文明, 明確, 書店, 最近, 様々, 死, 流動音, 理解, 異変, 発明, 確認, 米国, 精密, 経験, 耳, 聴, 聴診器, 臓器, 血管, 血管中, 衣・食・住, 製造, 見, 触, 診断, 読み解く, 象牙, 身体, 道具, 電子式, 音, 骨格

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る