6月 7th, 2016 Posted 12:00 AM

次世代デザインを提示していくのは、現在デザイナーの使命です。

しかし、現実には、デザイン系大学のほとんどの教員は、

自分のデザイン経験だけを教示しています。

それはデザインの根本に大きな間違いがあるのです。

「デザインとは何か?」を自分の経験だけで、しかも成功体験があれば、

それこそ「何がデザインになるか?」ということには

接近できないからです。

「コンシリエンスデザイン」を提案しています。

その原語はすでに死語化していますが、

探り出したsilienceについて、ここに書きとどめることから

改めて思考の深度に近づいてみます。

silienceとは、

人間には日常、その思考に深さがあることには気づかないことがあります。

たとえば、気づかされることもなく、褒められることも無いけれども、

時には感心せざるをえない熟考された確実で正当な考え方があるものです。

それは、通りすがりなのに饒舌に語られている批判とか、

大道芸でありながらも感心せざるをえない名も無き芸人の大技、

あるいは無名だけれどもすぐれた芸術的な才能に

はっとするようなことです。

これはまったく匿名的で、誰かに賞賛を浴びるものではないにしても、

いわゆる市井に潜んでいる知恵・知識として

見過ごすことができないのです。

silienceということばに近いほど、

沈黙の中に閉じ込められているということです。

こうした、決して光り輝きを自らが発するわけではない、

日常的、匿名的、無名性の中でも、知恵の集合体をあえて掘り出して、

なおかつ、こうしたことを「結合させる」ことは、

konvinationと言ったシュンペンターに繋がっています。

これが新結合=innovationであったことに極めて近い発想論理です。

silienceが結合することは、

隠れた知恵・知識がconsilienceだということです。

デザインが匿名性=アノニマスで支持されたことを再復活させることです。

*『シュンペンターと象形文字を同次元に考える』

*『「KK塾」キックオフはテクノロジスト・濱口秀司氏』

*『技術革新以前の問題解決=デザインがある!』

*『ベンチャー企業を再考する!・カンブリア宮殿特番に出て』

*『リアル・アノニマス・デザイン=労作だと思う』

Tags: Consilience, INNOVATION, konvination, silience, アノニマス, ことば, コンシリエンスデザイン, シュンペンター, すぐれた, デザイナー, デザイン, デザインとは何か?, デザイン系大学, デザイン経験, 人間, 何がデザインか?, 何がデザインになるか?, 使命, 光, 再復活, 匿名, 匿名性, 匿名的, 原語, 名も無き, 大技, 大道芸, 市井, 思考, 感心, 成功体験, 才能, 批判, 指示, 接近, 提案, 提示, 教員, 教示, 新結合, 日常, 日常的, 時, 根本, 極めて, 次世代デザイン, 正当, 死語, 気づかされる, 沈黙, 深さ, 深度, 潜んでいる, 無名, 無名性, 熟考, 現在, 現実, 発想, 知恵, 知識, 確実, 経験, 結合, 考え方, 自分, 芸人, 芸術的, 褒められる, 見過ごす, 誰か, 論理, 賞賛, 輝き, 近い, 通りすがり, 間違い, 隠れた, 集合体, 饒舌

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

6月 4th, 2016 Posted 12:00 AM

6月4日 友引(丁巳)

発想はもちろん、

思考の結果ですが、

その軽薄さに、

デザインを載せることは

不可能です。

川崎和男の発想表現手法

目次を見る

5月 20th, 2016 Posted 12:00 AM

5月20日 大安(壬寅)

発想の連続・連鎖・連絡では

発想は「ライン」としての

ネットワークになります。

その核心が「silience」、

この確実なモルフェー思考を

今後、

展開します。

川崎和男の発想表現手法

Tags: silience, ネットワーク, モルフェー, ライン, 展開, 川崎和男のデザイン金言, 思考, 核心, 発想, 確実, 連絡, 連続, 連鎖

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

目次を見る

5月 12th, 2016 Posted 12:00 AM

5月12日 先負(甲午)

思考は概念化では無理。

思考の連続性を発想する、

その手法を

私は

「ライン」発想として

シナリオ性・連鎖性・発展性を

含蓄した思考方法としている。

川崎和男の発想表現手法

Tags: シナリオ性, ライン, 含蓄, 川崎和男のデザイン金言, 思考, 思考方法, 手法, 概念化, 無理, 発展性, 発想, 連続性, 連鎖性

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

目次を見る

5月 11th, 2016 Posted 12:00 AM

5月11日 友引(癸巳)

「コンセプト」は

一言で断言出来る概念です。

これを連続した思考に

発想を切り替える

その重要性を

私は今は、

「ライン」と呼んでいる。

川崎和男の発想表現手法

Tags: コンセプト, ライン, 一言, 今, 切り替える, 川崎和男のデザイン金言, 思考, 断言, 概念, 発想, 連続, 重要性

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

目次を見る

4月 24th, 2016 Posted 12:00 AM

4月24日 友引(丙子)

知性の飛躍が必要である。

それを直感と呼ぶ。

直感が論理思考で無視された

そんな歴史が長かった。

しかし、

思考のジャンプは

驚きを与え、

その驚きが安心できること、

これが発想の着地点である。

川崎和男の発想表現手法

Tags: ジャンプ, 安心, 川崎和男のデザイン金言, 必要, 思考, 歴史, 無視, 発想, 直感, 着地点, 知性, 論理思考, 飛躍, 驚き

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

目次を見る

4月 22nd, 2016 Posted 12:00 AM

4月22日 赤口(甲戌)

発想は、まず一つの言葉があれば、

これを取り囲む8つの言葉で

一つの発想、その思考が完結する。

仮説は5つから選ぶ、

これが人類の知恵であった。

川崎和男の発想表現手法

目次を見る

4月 14th, 2016 Posted 12:00 AM

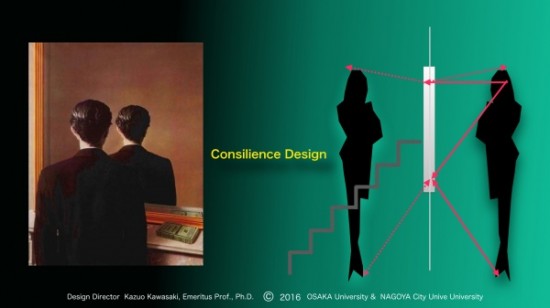

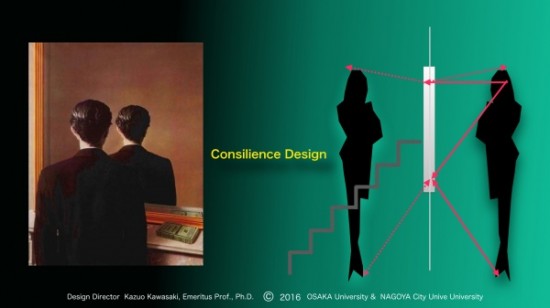

「鏡の背後には冥府への階段がある。」by 宮川淳

自分はこのフレーズを美大生の時に読んで以来、

それが現代美術へのひとつの大きな入り口になっています。

彼のデビュー作であった「アンフォルメル以後」は

今なお自分のアートからデザインに向かう姿勢の一つです。

まず、「芸術とは何か」という問いかけのその結語は、

この質問は、ただ、表現の再生産でしかなく、

「何が芸術か」という結語から、

彼はあくまでもデザインへの懐疑へ。

自分は、「何がデザインか」を常に問いかけ続けてきました。

しかし、未だにデザインは大きな懐疑=問題解決ではなくて、

「装飾」と同義だということです。

最も具体的には、オリンピックエンブレムデザインの公募や

政党マークの公募に現れています。

表現の再生産を、宮川淳は「鏡」にそのイマージュを重ねたごとく、

それこそ、ルネ・マグリットの「複製禁止」を見て、

ここに明らかな表現の再生産を破壊させられていると受け取る、

その知性がまだまだ育成されていない現実を知る必要があるはずです。

ユニバーサルデザインといえば済まされている思考、

インクルーシブデザインはエクスクルーシブの反対、

スペキュラティブデザインという問題提起での真の答え方、

全てに自分は「デザインとは何か」という、

再生産されてすまされている

「デザイン思考」の低レベルな思考停止の実際を

冷笑して見せることが出来るのです。

もし、鏡の前で自分の左手を挙げれば、

鏡映された自分は右手を挙げていることには気づきません。

だから冥府に降りる前に、「何がデザインか?」なのです。

*『鏡の背後を熟知するため、あるいは解放をめざす』

*『インクルーシブデザインの間違いを正す=KK塾』

*『表現としての美術とは?、教えられた宮川淳』

*『AとしてのB・対・BとしてのA、という連語考察』

*『AppropriationーDesignに紛れ込んできている危険性・1』

Tags: アート, アンフォルメル以後, イマージュ, インクルーシブデザイン, エクスクルーシブ, エンブレム, オリンピック, スペキュラティブデザイン, デザイン, デザインとは何か, デザイン思考, デビュー作, フレーズ, ユニバーサルデザイン, ルネ・マグリット, 低レベル, 何がデザインか, 何がデザインか?, 何が芸術か, 入り口, 公募, 具体的, 再生産, 冥府, 冷笑, 右手, 同義, 問いかけ, 問題提起, 問題解決, 姿勢, 実際, 宮川, 宮川淳, 左手, 必要, 思考, 思考停止, 懐疑, 政党マーク, 現代美術, 現実, 知性, 破壊, 答え方, 結語, 美大生, 育成, 背後, 自分, 芸術とは何か, 表現, 装飾, 複製禁止, 質問, 鏡, 鏡映, 階段

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

4月 13th, 2016 Posted 12:00 AM

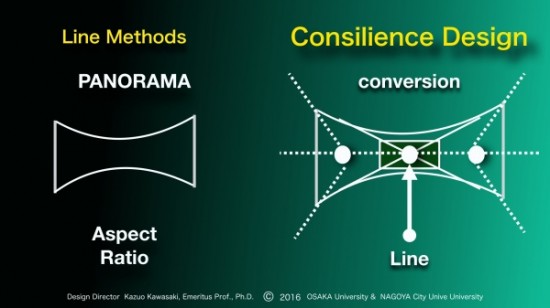

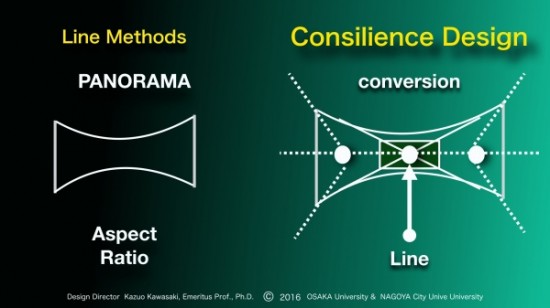

視覚として四方八方に視点を動かすことを

目配りが優れていると言います。

特に少林寺拳法では「八方目」といい相手やその周囲に目配りの技法です。

この目配り技法によって相手の攻撃を防止するとともに、

相手からの防衛法を先んじることが出来ます。

四方八方という視界を拡大する手法は18世紀末に回転画、

パノラマ=panoramaと呼ばれ、

一つの思考空間とすることが可能です。

これはより大きなパノラマ空間に

アスペクト比:画面に比率を与えることです。

目配りする空間の比率には、集中画面への焦点化が必要になります。

それは大画面に集中点=焦点を設置すれば、

全体把握とともに詳細部位把握が必要になります。

パノラマ的な思考とは、

「神は細部に宿る」

あるいは、「尺は寸よりも短し」=僕の先祖宮大工の言い伝えです。

つまり、パノラマな空間はその比率毎それぞれの画面に、

細部や詳細性への目配りになるわけです。

これは単純な焦点というよりは、concentrationという

集結性や収束力をもたらす結論=思考結果になると考えます。

本来、回転画という画面設定であったことから、

四方八方への目配りとは、

まさしく、人間が周囲=環境への「知」とその経験を

より拡大出来るかが問われています。

というよりは、四方八方への大胆な目配りが、

実はもっと詳細に隅の隅まで熟慮と吟味を重ねるということを

意図しています。

この意図ある思考方法を「パノラマ的な手法」と

呼ぶことが出来るということです。

*『絵画に惚れることの重大さ』

*『専守防衛が鉄則ゆえに護身効果大の手法あり』

*『最も、障がい者の存在を描いた画家』

*『コンシリエンスデザイン学域の統合図解』

*『乞食=こつじきの地になってならない! 造形美の神社』

Tags: 18世紀末, concentration, PANORAMA, アスペクト, アスペクト比, パノラマ, パノラマ的な手法, パノラマ空間, 人間, 優れている, 先祖, 全体把握, 八方目, 単純, 収束力, 可能, 吟味, 周囲, 四方八方, 回転画, 大胆, 宮大工, 少林寺拳法, 尺は寸よりも短し, 必要, 思考, 思考方法, 思考空間, 思考結果, 意図, 手法, 技法, 把握, 拡大, 攻撃, 比率, 焦点, 焦点化, 熟慮, 環境, 画面, 画面設定, 目配り, 相手, 知, 神は細部に宿る, 空間, 細部, 経験, 結論, 視点, 視界, 視覚, 言い伝え, 設置, 詳細, 詳細性, 詳細部位, 防止, 防衛法, 隅, 集中点, 集中画面, 集結性

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 未分類

目次を見る

4月 12th, 2016 Posted 12:00 AM

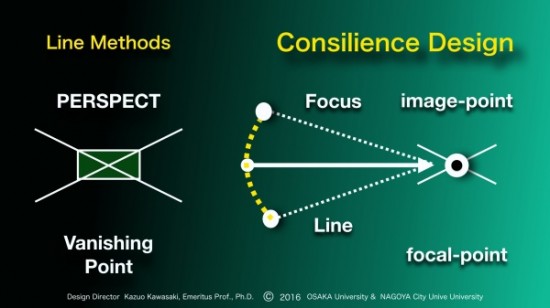

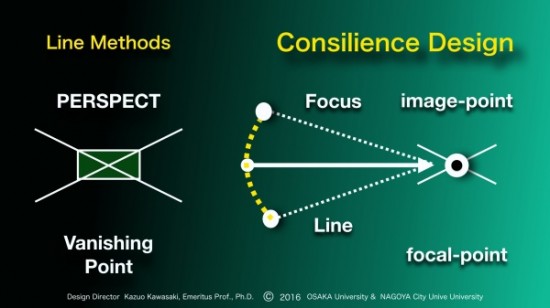

光は自然現象として拡散する性質があります。

ところが、光の拡散性を絞り込んで集中させることで、

その力を一点にさせることができます。

これを焦点と呼んでいます。

が、光だけではなくて、拡散することを一点に集中させた、

その点を焦点と呼ぶことは、単純な光学的なこの関係を隠喩として、

思考方法にすることができます。

これは焦点化を行うことでいわゆるimage-pointの配置ができます。

「コンセプト思考」からの離脱を主張している要点がここにあります。

まず、dollyとして視点移動から明確なview-pointが決定したとしても

そのview=pointは必ずしも焦点ではありません。

むしろ隠喩的な思考の熟慮もしくは集中化によってimage-pointを

さらに確約化させるのが思考を透視図化すると考えれば

Perspective化した消失点=vanishing pointが存在します。

この消失点への焦点化が思考の目標ということになるわけです。

現実的には透視図は次元数を決定します。

この次元数が3次元になると、ここでは立体図的な

3次元思考が可能になるということです。

次元数と焦点の設定、その隠喩化が思考方法の重大な一つということです。

*『際限は背中に、目の前に未来など無く』

*『まず、ニュートン的力学の隠喩としてのデザイン』

*『風神雷神図=風景から情景のアッサンブラージュ』

*『F映画が示唆していること=その真実性と想像性』

*『情報記号・印=サインからトポロジーへ・3』

Tags: 3次元, 3次元思考, dolly, image-point, PERSPECTIVE, Vanishing Point, view-point, コンセプト, コンセプト思考, 一点, 主張, 光, 光学的, 力, 単純, 可能, 存在, 思考, 思考方法, 性質, 拡散, 明確, 次元, 次元数, 決定, 消失点, 焦点, 焦点化, 熟慮, 現実的, 目標, 確約, 立体図, 自然現象, 要点, 視点移動, 設定, 透視図, 配置, 重大, 関係, 隠喩, 隠喩的, 集中, 集中化, 離脱

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る