12月 21st, 2019 Posted 1:41 AM

12月11日

タケフナイフビレッジの親方と女性スタッフと年末のご挨拶。

福井のおいしいお土産をたくさん持ってきてくださいました。

1982年、越前打刃物の職人さん達と統一ブランドタケフナイフビレッジ

となり37年・・。いい時間を積み重ねて世代交代を迎えようとしています。

目次を見る

12月 21st, 2019 Posted 12:57 AM

11月23日

タケフナイフビレッジから親方や新しいスタッフの方来訪。

既存の工房の改修も終え、隣に新規工房を建設予定。

新年度にはお披露目です。

目次を見る

1月 8th, 2019 Posted 12:00 AM

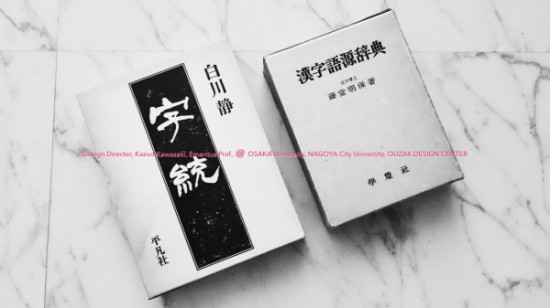

小学生の頃、漢字についての講演を2度も講演を聴きました。

この講演が漢字への、つきない興味の起源となっています。

私は、父親の転勤に合わせ転校をしていて、

福井市の足羽小学校と、越前市(元・武生市)の西小学校に通いました。

このどちらの小学校でも、

漢字の語源学者である藤堂明保氏の講演会が開かれました。

あとになって分かったのは、

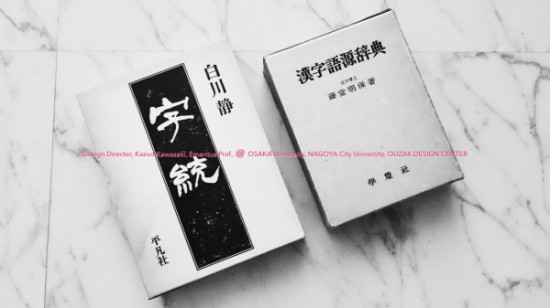

藤堂明保氏と、福井市出身の白川静氏は、論争対決をしていたのです。

白川氏は、福井県が生んだゆかりの人です。

どういう経緯かはわかりませんが、

藤堂明保氏は福井県内の小学校からの依頼で講演を行い

子ども達に漢字への興味を抱かせてくれました。

また、漢字は書として父から学びました。

「月」でも大きくは二つの書き方、止めや払いの違いを教わりながら

書に取り組みました。

今も漢字への取り組みは変わりなく、

藤堂氏の漢字語源字典と白川氏の字統、その見解を両方見比べています。

二人とも共通の解釈もあるのですが、

たとえば「口」などは異なる見解で争っています。

漢字の語源は、藤堂氏と白川氏から、その後の展開はしていないようです。

私は、漢字の象形文字から会意文字、指事文字、形声文字などには、

日本人として誇りがありますし、素晴らしい文字展開です。

一字一字、大切に扱いたいと思います。

Tags: ゆかり, 会意文字, 口, 字統, 小学生, 形声文字, 指事文字, 文字展開, 書, 月, 武生, 漢字, 漢字語源, 漢字語源字典, 父親, 白川静, 興味, 藤堂明保, 西小学校, 誇り, 語源学者, 論争対決, 講演, 象形文字, 起源, 越前, 足羽, 足羽小学校, 転勤, 転校

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 祈望から企望へ

目次を見る

12月 20th, 2018 Posted 12:00 AM

武器を使わないことが、日本の魂でした。

刀剣は日本では武器ではないのです。

三種の神器、鏡・玉・剣のひとつでもあり、

天皇の受け継ぐ宝物の意味だけでなく、

支配や権力の象徴でもありました。

刀剣は、神様を崇める道具、魔除けとして

例えば、薬師寺では咒師が「五穀豊穣」「万民豊楽」を祈り

2本の刀で天地を指し、堂内を結界します。

より身近な端午の節句の弓と刀は、神様が降りて宿る長い弓と

人を傷つけない儀式と護身のための飾りであるのです。

しかし、世界中では、武器である刀剣を

精神的にも象徴ということがまだ行き渡っていません。

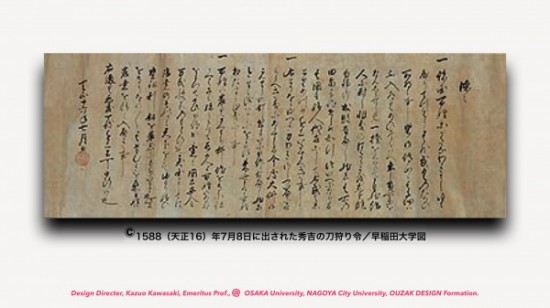

日本の歴史上には度々「刀狩」がありました。

それこそ、鎌倉時代には1228年には高野山の僧侶や従者から、

刀剣などの武器を取り上げることを行いました。

また柴田勝家は1580年には一向一揆を鎮圧平定し越前を治めました。

刀さらえ(刀狩)を行い、集めた武具を作り替え、

作り替え農具にして、領民たちに渡しました。

その後、賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗北します。

私の高校時代には、駅の西方には柴田勝家が

深夜に歩いているという都市伝説がありました。

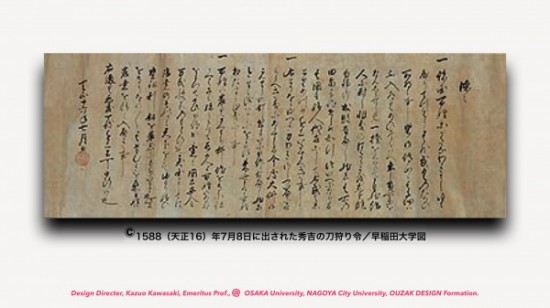

そして、安土桃山時代1588年8月29日には

豊臣秀吉が「刀狩令」を発令し、

日本全国で、兵農分離を進める政策を打ち出しました。

男子の人格と品格、名誉の象徴は、施策の対象となったわけです。

現代でも、米国では武器である拳銃や銃器を

国民が取り上げることはとても困難です。

背景には、秩序ある国家支援の退職者軍人組織があるからです。

私は刃物のデザインをし道具をつくりだすこの道具を大切にしています。

そして日本の葬儀では慣例ですが、

亡くなった人は守刀を上にのせて守られあの世へ向かいます。

きっとデザインした守刀で向かいたいと考えています。

Tags: 1228年, 1580年, 1588年8月29日, あの世, 一向一揆, 万民豊楽, 三種, 五穀豊穣, 僧侶, 儀式, 兵農分離, 刀, 刀さらえ, 刀剣, 刀狩, 刀狩令, 剣, 咒師, 困難, 国家支援, 大切, 天皇, 守刀, 安土桃山時代, 宝物, 平定, 弓, 従者, 慣例, 拳銃, 敗北, 柴田勝家, 権力, 武具, 武器, 深夜, 玉, 神器, 神様, 秀吉, 節句, 結界, 葬儀, 薬師寺, 護身, 豊臣秀吉, 象徴, 賤ヶ岳, 越前, 農具, 退職者軍人組織, 道具, 都市伝説, 銃器, 鎌倉時代, 鎮圧, 鏡, 領民, 高野山, 魂, 魔除け

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 祈望から企望へ

目次を見る

10月 30th, 2018 Posted 12:00 AM

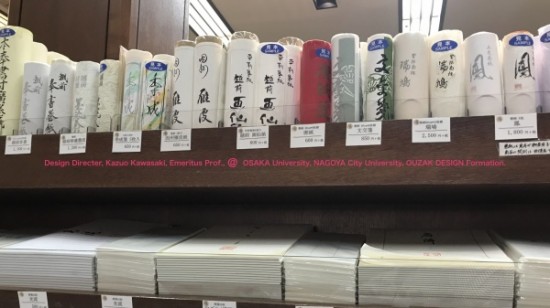

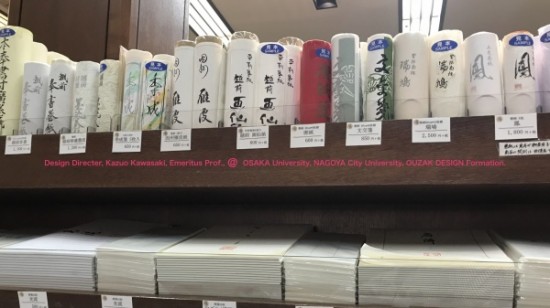

和紙は伝統工芸のそれも1500年の歴史があり、文化です。

しかし、もはや土産物の一部を構成しているようです。

土産物であっても、私は批評しようということではありません。

和紙であるが故に、絶対に和風紙と言っては駄目です。

私は和紙が世界遺産になったときも、やっと和紙がと安堵しました。

ところが、その時選ばれた和紙はたったの3つの産地だけでした。

1300年の歴史があり、伝統を受け継ぐ仕組みや組織が確立された産地です。

あの日も、キャリアを呼び出した議員とともにその議論に加わりました。

選定されなかった産地に欠けていたことは、産地としての永続性でした。

そして、キャリア達も和紙と和風紙の違いは十分に知っていました。

それほど熟知していても「なぜ?」、和紙+和風紙が全く変わりません。

私にとっては、このブログでも和紙と和風紙はいつも言ってきました。

和風紙は越前の産地では必ず「半草」と呼ばれています。

それは「半草」には紙パルプが混ざっています。

和紙への印刷はとても難しくて、和風紙なら大丈夫なのです。

明確に表示し分けて扱うことで、

それぞれの特性と取り扱いを知ることができるでしょう。

実際、私は表示がなくとも見た目はもちろん、舐めて見極めることができます。

「紙、舐めていい?」とは店頭では言えませんが、最初はよく言っていました。

もう亡くなってしまったグラフィックデザイナーが、

和風紙を使っていることが残念で、本物の雁皮紙を送ったことがあります。

その当時にそれを明示できるのはたった2名だったと思います。

「半草」である和風紙を知っていただきたいと私は思っています。

Tags: 1500年, 2名, キャリア, グラフィックデザイナー, 世界遺産, 仕組み, 伝統工芸, 半草, 和紙, 和紙+和風紙, 和風紙, 土産物, 安堵, 批評, 文化, 歴史, 永続性, 熟知, 産地, 紙パルプ, 組織, 舐めて, 議員, 議論, 越前, 雁皮紙

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 祈望から企望へ

目次を見る

9月 1st, 2018 Posted 5:45 PM

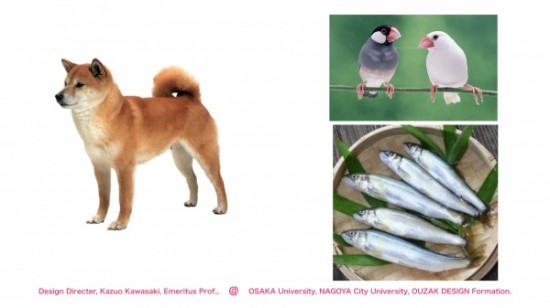

最近、街の中で月の和熊をよくよく見かけるようになりました。

かってのような人間と熊との関係が崩れてきたのです。

日本人には野生と野性が段々と壊れてきました。

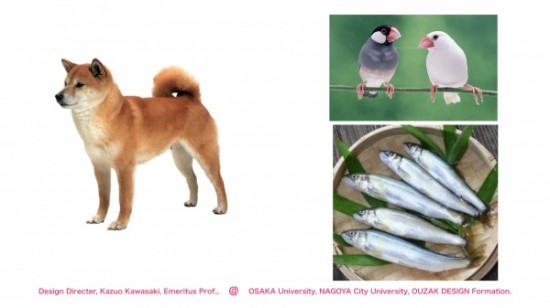

今では柴犬、文鳥、鮎は極めて野生が生きています。

柴犬を3度私も飼ってきました。最後には「祭・まつり」と「彩・かざり」でした。

名古屋時代にはドッグランという公園に行きました。

しかし、柴犬は多種多様な洋犬には、襲いかかっていました。

それでこの公園には連れてこないでほしいと言われました。

それほど、柴犬にはまだまだ野生がしっかりとしていました。

また、子供の頃には7羽の文鳥を飼っていました。

これも、2羽だけが手乗り文鳥になりました。

文鳥も極めて野生が強くて、どれだけ文鳥に手を噛まれたでしょうか。

そんなこともあって、柴犬、文鳥、さらには鮎も野生が強いのです。

鮎は友釣りが出来る野生の魚でしたから、鮎はとても凶暴でした。

最近では、日本生まれの野生が壊れて来ているのでしょう。

だから熊が街に出てくるというのは,自然と人工が壊れてきたのです。

昨日、越前では鮎釣り箪笥があったことなどは、

まったく知っている人が知られていないことを知りました。

日本の野生が壊れてきていることをすっかりと忘れ去っています。

日本人にとって野生と野性はかなり違うことを知っておきたいのです。

それこそ、自然と人工それぞれに、野生と野性があるのです。

自然と人間とは明確に決して交わらないのです。

残念ながらモノ=箪笥でもう鮎釣り箪笥はありません。

Tags: ドッグラン, 公園, 凶暴, 友釣り, 噛む, 彩, 手乗り文鳥, 文鳥, 月の和熊, 柴犬, 洋犬, 熊, 祭, 箪笥, 越前, 野性, 野生, 鮎, 鮎釣り箪笥

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務, 祈望から企望へ

目次を見る

10月 24th, 2017 Posted 12:00 AM

京都は私にとってはやはり日本の代表都市だと思います。

東京は私には首都と言っても時代流行の軽薄な都会でしかありません。

日本の文化を支えてきたのは、越前=福井県と美濃=岐阜県であり、

これが文明を伝統化して文化を支援したというのが私の信念です。

なぜなら、京都も奈良も、根本的な文化を支えてきた労働の里=鄙は、

福井県と岐阜県であることは間違いありません。

なぜなら、刀剣、和紙、漆器、陶器は、この二つがあればこそです。

私の母方は、宮大工でありそれは紀州から京都に住み、

関ヶ原にて秀吉と家康に分断され、負けた一族は逃げて越前のもっと鄙に

隠れ住むことでした。

奈良には「お水おくり」があり、京都には「鯖街道」があるがごとく、

都文化を支えていたと言い切れます。

そして私自身、ワイフは京都生まれ京都育ち。

よって、毎月、映画を観ることにして京都には滞在します。

私は身しょう者対応が出来ているのは、日本では京都と金沢であり、

それがなんとも文化を最もシンボル化していると判断しているのです。

そして、これは京都の隠れ家でもあり、スタッフに先般、初めて見せました。

正直、私は家という住処意識は全くありませんから、

これは私の一応隠れ家ですが、ほとんどがいずれはワイフの住処でしょう。

この家の設計は友人の作品でもありますが、

手づくり感を大事にする友人建築家と工業製品感が当然という私、

この対立は、設計から施工にあたって大変な論議をしたものです。

この家が建つ前には、ほとんどが空き地でしたが、

今ではすっかりと住宅地になっていますが、

造形的には平屋建てのたたずまいは美しいと思います。

私は建築デザインよりも工業デザインがどれほど繊細で難しいかを存分熟知。

日本の住宅建築は、工業デザインが主体であるべきと思っています。

だから日本の住宅建築で最も軽視されてきたのは、

耐震性や土砂災害であり、それ以上に、

すべての住宅にはシェルターが必須だったことです。

「家」のパターン・ランゲージで言えば、

日本の住宅には絶対にあらゆる自然災害と防衛としてのシェルターは、

本当に大切だったと今は特にそう思います。

* 「スイス政府防災マニュアルは憲法の具体解説」

* 「青い空は動くのです、しかも晩夏の空にアラート不要」

* 『観光都市はエスノセントリズムから解放されること』

* 「車とエレベーター」

* 『「森羅万象悉く紙なり」とは神と死に直結している』

Tags: お水おくり, シェルター, シンボル, パターン・ランゲージ, ワイフ, 一族, 京都, 伝統化, 住処, 住宅地, 住宅建築, 作品, 信念, 刀剣, 労働, 和紙, 土砂災害, 奈良, 宮大工, 家, 家康, 岐阜県, 工業デザイン, 工業製品, 平屋建て, 建築デザイン, 手づくり, 文化, 文明, 施工, 流行, 漆器, 福井県, 秀吉, 空き地, 紀州, 美濃, 耐震性, 自然災害, 設計, 論議, 越前, 身しょう者, 軽薄, 軽視, 造形的, 都会, 都文化, 鄙, 金沢, 関ヶ原, 隠れ家, 首都, 鯖街道

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る

7月 25th, 2017 Posted 12:00 AM

観光とはある意味では私は極端な表現をします。

乞食(こつじき)産業とまで承知、炎上受諾で言ってきました。

もう少し学術的にはエスノセントリズム=自己尊称で見下し思想です。

日本におけるその最大都市は、京都とそして金沢をあげておきます。

まず、観光都市に変わる○○都市が必要です。

京都でも大きな書店には「京都」案内系の書籍が5段で二つがぎっしり。

確実にこれらの書籍にはエスノセントリズムが根柢であることは確かです。

しかし、私は映画館で車椅子対応は、京都と金沢が一番良いのです。

東京は駄目、どれだけ喧嘩してきたでしょう。これはクレイマーでは無く、

最新を知って欲しいと伝えました。大阪?清潔にしてほしいのです。

「前例がありません」と言うのにはデザイナーはそれに挑むのが当然です。

日本の伝統といえばともかく奈良・京都ですが、実際には、美濃と越前。

つまり、岐阜県と福井県の今では伝統工芸と言われる分野、

紙・漆・陶芸(陶磁器ではなく)・機織り(麻と絹)・刃物・です。

ついでながら伝統工芸は沖縄返還時に法整備されたのです。

こうした労働へのエスノセントリズムが綿々と続いているのでしょう。

現代観光客ではなく実際に外人定住していることこそエスノメソドロジー、

それが京都の宮廷文化と金沢の武家文化への新しいアプローチなのです。

ただし、もはや観光都市を前面にすればするほど三つの間違いがあります。

いわゆるお土産を民芸ということと、民藝は全く別であること。

観光商売での高額商品なりのモノづくり=民芸は貧弱になります。

リゾートというのであれば、何度も通う休息場所が景観の情景なのです。

景観には光景・風景・情景があるのです。だから観光は?なのです。

* 「ケータイを焦点化するエスノメソドロジー」

* 『68歳、青春の日々を金沢で再度、行学に』

* 『乞食=こつじきの地になってならない! 造形美の神社』

* 『民藝の美とデザインの美は区分分別されていた』

* 『藤原行成の書体との出会いは先生からの指示だった』

Tags: ○○都市, アプローチ, エスノセントリズム, エスノメソドロジー, お土産, 乞食, 京都, 休息場所, 伝統, 伝統工芸, 光景, 刃物, 前例, 労働, 商売, 外人, 大阪, 奈良, 定住, 宮廷文化, 岐阜県, 思想, 情景, 景観, 東京, 機織り, 武家文化, 民芸, 民藝, 沖縄返還, 法整備, 清潔, 漆, 炎上, 福井県, 紙, 絹, 美濃, 自己尊称, 表現, 見下し, 観光, 観光商売, 越前, 通う、リゾート, 金沢, 陶磁器, 陶芸, 風景, 高額商品, 麻

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る

1月 26th, 2017 Posted 12:23 AM

毎月京都で過ごすことが私の休養であり、

大抵は映画を観たり買い物することが多いのです。

車椅子で映画鑑賞となると、これは都市の感性が見事に表れています。

東京は不親切、大阪は清潔感がなく、

京都と金沢が車椅子での映画鑑賞は最適。

私は福井人です。それこそ福井県イメージは40位程度です。

比して京都、金沢はとりわけイメージはブランド化しています。

そして私のワイフは「京都生まれの京都育ち」京女=きょうおんなです。

ヨーロッパで私がワイフを紹介するには、

京女というのはパリジェンヌのようなものです、と言うのが最適でした。

ともかく京都は外人の多い街で、観光ブランドは日本でもトップクラス。

でもふるさと福井の小中生は成績も良く体力もトップクラスです。

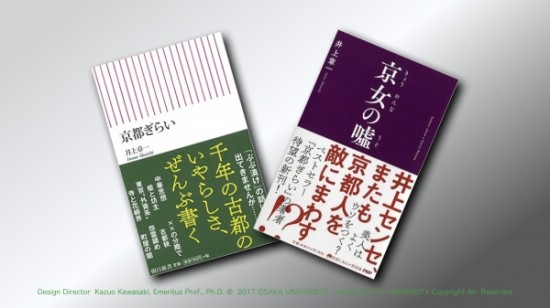

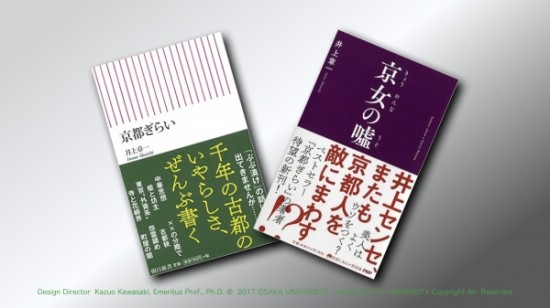

この二冊の本はまことに傑作であり、

しかもこの作家の自宅はワイフ実家近くに住まいもあったとか、

小学校は同窓生ということですが、彼は京都を見事に見抜いています。

「京女は足を踏みつけて微笑んでいる」し、

「京都の商売は本当にしたたかすぎる」とさえ私は思っています。

私に言わせれば、日本の文化が京都と奈良というならば、

その文化を支えてきたのが越前(福井)と美濃(岐阜)と断言出来ます。

刀鍛冶があり、和紙があり、陶器があり、漆芸など伝統工藝があるのです。

この職人支援が無ければ、京都も奈良もその文化は無かったのです。

京都には鯖街道があるから魚を食すること、「お水おくり」あればこそ、

都文化の根底は福井と岐阜だと言い切れるのです。

ともかく京都の文化というより現代の京文化は観光と重なって、

もはやブランド化していますが、その背景の裏側はまことに克明詳細です。

京都弁での「かんにんして」なんてことは、取り澄まされていてしかも、

「ごめんなさい」をはるかにカバーする程何か得体がしれないのです。

これ以上、私にはワイフの手前、批判は書けませんが。

(京都?、だ・か・ら!、それが何?どうした?)と言っておきます。

* 『東京老化と地方消滅にデザイン戦略を』

* 『桜の木は植え替えるべき』

* 『ガラスの茶室・吉岡徳仁氏の作品発表に出向く』

* 『金沢の武家文化が必ず見直されるだろう』

* 『祇園祭・祇園と祭りの根源はもう忘れられている・・・」

Tags: イメージ, お水おくり, かんにん, きょうおんな, パリジェンヌ, ブランド, ワイフ, 不親切, 京女, 京文化, 京都, 傑作, 外人, 奈良, 岐阜, 映画, 映画鑑賞, 清潔感, 福井, 福井人, 美濃, 観光ブランド, 越前, 都市の感性, 魚, 鯖街道

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る

7月 31st, 2012 Posted 12:00 AM

1981年頃から、

すでに存在していた「武生打刃物工業研究会」に、

私が参画し、「伝統工芸にデザイン導入」を始めました。

すでに研究会は、「伝統的刃物のレプリカを150点ほど」、

自分たちで鍛造製造をし、その技の習得をしていました。

もう越前市の越前打刃物産地「タケフナイフビレッジ」には、

後継者の若者がグループ、次世代に引き継いでいます。

そこで、私も、彼らへの課題を伝えています。

「ミニナイフの開発」に入りたいという一つのアイディアがあります。

世界には沢山のミニナイフが存在。

ミニ・ミニマムにしていく技術・技は

相当に錬磨しなければならないでしょう。

ミニナイフへ、

「ハマグリ刃火づくり鍛造」の越前打刃物の伝統技をベースに、

「先端的なデザイン」を実現してもらいたいと望んでいます。

私なりに、ミニナイフも収集してきました。

その収集品の中でも、特徴と新たな革新をねらったり、

ミニマムにするには相当の工夫や製造技術には

創造性が求められていることが明白です。

たとえば、日本の「肥後守」でもミニはあります。

切れ味はありますが、伝統とはそのままの温存ではありません。

ファッションメーカーだからこそ、皮革張りをミニで実現したモノ、

銃器メーカならではの繊細なガンのような仕上げや構造、

ナイフギルドだからこそ可能ならしめたミニマム設計の実現、

アウトドアだから、ここまで詳細設計の具現化など、

早く産地にこれらを持ち込んで、参考にしてもらいたいと思っています。

ただし、これらを乗りこえるべきデザインを

私自身やり遂げなければなりません。

だから、ここに参考資料とした形態は全く考えていません。

素材も選び抜き、構造も、ミニマム化の様式も

すべて変革しなければ私の存在価値はありません。

これは私自身へのプレッシャーです。

早く、産地に帰りたいと思っています。

Tags: アイディア, アウトドア, タケフナイフビレッジ, デザイン, デザイン導入, ナイフ, ファッション, プレッシャー, ベース, ミニ, ミニマム, メーカー, モノ, ループ, レプリカ, 世代, 世界, 仕上げ, 伝統, 伝統工芸, 伝統技, 価値, 具現, 刃, 刃物, 切れ味, 創造, 創造性, 参画, 収集, 収集品, 器, 変革, 存在, 実現, 工夫, 形, 形態, 後継者, 打刃物, 技術, 日本, 構造, 様式, 次世代, 武生, 火づくり鍛造, 特徴, 産地, 皮革, 研究, 素材, 習得, 自分, 若者, 製造, 製造技術, 設計, 越前, 越前市, 越前打刃物, 越前打刃物産地, 銃, 革新

Posted in 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る