10月18日

川崎和男のデザイン金言 Kazuo’s APHORISM as Design

10月 18th, 2016 Posted 12:30 AM

10月18日 友引(癸酉)

けなされないプレゼンテーションとは、

要は聴衆全員のご機嫌をとることに

ほかならない。

誰しもが気に入るもの、それは誰しもが

すぐに飽きるもの、と考えていい。

誰もが気に入るのは、

みんなが分かり切って納得できるからに

他ならない。

要は聴衆全員のご機嫌をとることに

ほかならない。

誰しもが気に入るもの、それは誰しもが

すぐに飽きるもの、と考えていい。

誰もが気に入るのは、

みんなが分かり切って納得できるからに

他ならない。

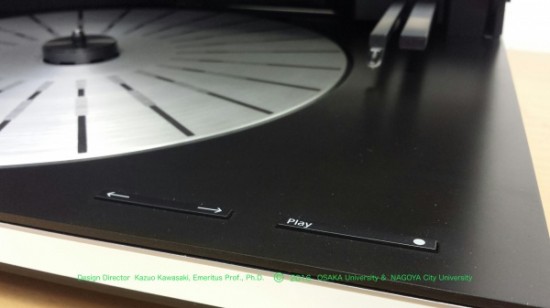

『アナログプレーヤーは45回転がふさわしい』

10月 18th, 2016 Posted 12:00 AM

PCM録音が見えだしてきた頃に自分は交通被災、

よって東芝・Aurexのデザインチームを去りました。

東芝時代、社会人デザイナーとしてはオーディオに懸命の毎日。

最初の大失敗がレコードプレーヤーの銘板デザインでした。

それは33回転と45回転を、33と44と銘板版下を仕上げて、

それが実際に工場に流れてしまい、女性の工員の一人が、

「班長さん、33回転と44回転になったんですね」という会話から始まり、

最終版下には自分のサインが入っていたことでした。

まぁ、ビックリするほど大目玉を食らって叱られました。

「ボーナスでなんとか?・・・」

「お前のボーナスでなんとかなるわけがない、 !!!」でした。

しかし、これが大きなヒントになったのです。

LPと言えば33回転を、「厚版」で「45回転LP」を発想して現実に、

DAM(第一家庭電器のオーディオクラブメンバー)向けレコードでは、

この45回転LPを実現することになりました。

結果、カラヤンは音の良さに怒ってくるとか、アリスの「冬の稲妻」は、

余りの音の良さに怒ってくるなどでしたが、

LPで45回転こそ、その当時のHi-Fiだったのです。

レコードプレーヤーのデザイン設計では、その部品様々のデザインを

新素材とともに随分とやりつくしました。まだ、新素材があります。

今、若者にLPレコード盤が再興してきたというのです。

デジタル音源からアナログ音源への「新しい興味」をかきたてているのです。

自分自身も、オーレックスチームでの最後が、

「真空管でのプリアンプ」そのラフレンダを描き出していて、

当時の部長(=有名な電気釜のデザイン)に大目玉をくらっていました。

デジタルから必ず人は離れると思っていました。

現実、自宅にはBeogram9000が自分のシステムです。

本当はあと2台は並べたいところですが・・・。(怒られるだろうナー)

* 『世界でトップだったアナログ45回転レコード盤の復活』

* 「企画は必ず具現化すること」

* 『アナログプレーヤーをAurexSY-λ88で試用』

* 『LPレコードのアーカイブが出来上がりつつある』

* 『「トリタン」というフィラメントの明かりを今も求めている』

Tags: 33, 33回転, 44, 44回転, 45回転, 45回転LP, Aurex, Beogram9000, DAM, Hi-Fi, LP, LPレコード盤, PCM録音, アナログプレーヤー, アナログ音源, アリス, オーディオ, オーディオクラブメンバー, カラヤン, デザインチーム, デジタル音源, プリアンプ, ボーナス, ラフレンダ, レコードプレーヤー, 再興, 冬の稲妻, 厚版, 大目玉, 新しい興味, 新素材, 最終版下, 東芝, 真空管, 社会人デザイナー, 第一家庭電器, 銘板デザイン, 音の良さ

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

10月18日

川崎和男のデザイン金言 Kazuo’s APHORISM as Design

10月 18th, 2016 Posted 12:00 AM

10月18日 友引(癸酉)

発想には、

必ず、

二つの見方がある、

「ここから、みている」

「ここを、みている」だ。

欠落者は余りに多い、と思っている。

必ず、

二つの見方がある、

「ここから、みている」

「ここを、みている」だ。

欠落者は余りに多い、と思っている。

川崎和男の発想表現手法

Tags: ここ, 川崎和男のデザイン金言, 欠落者, 発想, 見方

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

10月17日

川崎和男のデザイン金言 Kazuo’s APHORISM as Design

10月 17th, 2016 Posted 12:00 AM

10月17日 先勝(壬申)

線は二つの点を結ぶ。

ということは、

必ず、

発想の原点は二つ必要だ。

この二点で、

発想の線が一本できる。

ということは、

必ず、

発想の原点は二つ必要だ。

この二点で、

発想の線が一本できる。

川崎和男の発想表現手法

Tags: 一本, 二点, 原点, 川崎和男のデザイン金言, 必要, 点, 発想, 線

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

『匿名的な知恵=silienceである』

10月 17th, 2016 Posted 12:00 AM

「Consilience Design」を昨年はKK塾にて紹介してきました。

Consilienceそのものが造語であり、なぜ、この言葉に至ったのだろう。

それは最近では「デザイン思考」があたかも次世代デザインのごとく、

IDEOからスタンフォード大学で語られてきましたが、

自分のミッションは「コンシリエンスデザイン」が成立するかどうか?

この言葉の論理的な脈絡とその実務展開までを

講座成立=教育・研究・開発が可能かどうかでした。

辿り着いたのは、この造語の基本はすでに死語でしたが、

次のような意味がありました。

たとえば、大道芸人の素晴らしく訓練された芸には、何かの芸の核心、

立ち止まって聞き入りたくなるような政治批判、その論理的な知識、

いつかは有名になるかもしれない優れた芸術作品、

きっと、磨き上げればとんでもない宝石になるかもしれない貴石、

すなわち、全く、無名性、匿名性にはほれぼれするけれど、

それは知識というより、アノニマスな知恵だということです。

このsilienceが母体となって、Con+silienceとなり、さらには、

resilience=レジリエンス=強靱な能力までを引き込んでいます。

極めて、日常的で匿名的な、ひょっとすれば大評判となるであろう知識、

それを乗り越えているまだまだ評価はされていないけれど知恵の集合体、

これが「コンシリエンスデザイン」であり、

もう一方では「コンシリエンス看医工学」こそ、次世代が

知識を超えた知恵をデザインと看護・医学・工学へということです。

* 『Silienceの原意・・・デザインが何になるかという意義』

* 『「アノニマスデザイン」の代表例に選んだモノが消滅』

* 『鉱物学と自然科学が選んできたコンシリエンス』

* 『「不安」が最大なことは被災することである』

* 『silience=無意識だけれども重要な知的核心という解釈』

Tags: Consilience, Consilience Design, I DEO, KK塾, re+silience, silience, アノニマス, コンシリエンスデザイン, コンシリエンス看医工学, スタンフォード大学, デザイン思考, レジリエンス, 医学, 匿名, 匿名性, 匿名的, 大道芸人, 宝石, 実務, 工学, 強靱, 政治批判, 教育, 有名, 次世代デザイン, 死語, 無名性, 看医工学, 看護, 知恵, 知識, 研究, 能力, 脈略, 芸, 芸術作品, 訓練, 評価, 論理的, 講座, 講座成立, 貴石, 造語, 開発, 集合体

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

staffblog 10月16日

10月 16th, 2016 Posted 10:13 PM

10月16日

柳宗理記念デザイン研究所におきまして、

デザイン・ジャーナリストであり、

金沢美術工芸大学非常勤講師でもあられる

佐藤和子氏の講演が行われました。

「金沢美術工芸大学 開学70周年記念

柳宗理 暮らしとかたち展」の

催しの一つです。

スタッフがお邪魔してまいりました。

会場の柳宗理記念デザイン研究所です。

企画展は撮影不可のため、外観のみです。

一般展示の方は自由に撮影できます。

佐藤和子氏の講演です。

様々な写真をベースにした

大変わかりやすい説明で、

イタリアから見た日本のデザイン、

という貴重なお話しをいただきました。

終了後にも、金美の学生さんの質問に

答えていらっしゃいました。

イベント詳細はこちらから。

『直線か、曲線か、見つけ出した雲形定規』

10月 16th, 2016 Posted 12:10 AM

自分の造形はすべからく正方形・円形などに、

徹底的に自分を追い込んで、形体から形態造形を求めてきました。

直線と曲線を常に造形の基本に追いかけてきたデザイン活動でした。

たとえ、メガネフレームでの曲線においても、

直線から曲線についても変異点を図面上でも明らかにしてきた造形でした。

私の作品集「川崎和男Design」図鑑という阪大退官1年後の出版でも、

友人・松岡正剛氏はクロード・ニコラ・ルドゥーやブルーノ・ムナーリよりも

自分の造形=正方形や円では、

その使い手が日本にいることを作品集の帯文で紹介していただいたのです。

造形の基準を見抜く人物・松岡正剛氏にはバレていました。

曲線は鉄道カーブ定規でその曲率やRの大きさを

必ず数値的にも必ず徹底的に決定していました。

理由は二つあります。

まず、自然界のあらゆる物の輪郭は曲線の集合体ですが、

人工的なモノは、絶対に曲線を使わないことで自然の物づくりと

反極的なモノづくりを対比させてきたからです。

ところが恩師・柳宗理先生の作品を講演会に向けて再度見直し、

彼の曲線を追い求めていて、ある曲線に気づきました。

ずばりご子息から先生の曲線にはあるカーブ定規の存在を知りました。

そこで、そのカーブ定規を探しましたが、今ではとても見つからず、

通常の製図用ではない、大きな雲形定規を手に入れました。

その雲形定規を使ったことはまだありませんが、

とんでもなく、包丁、ナイフ・日本刀・メガネフレームに、

そのカーブ・曲線が適合していることを見つけました。

自分の生涯最期の作品でこの曲線使ってみようと考えています。

* 『直線を徹底するために「曲線」を身体化してきた』

* 『新作007・ボンドカーでも確認できた曲線美』

* 『モダンデザインの造形に潜むスーパー楕円』

* 『手・掌から無意識に生まれるもう一つのスーパー楕円論』

* 『やっと4冊目の作品集が出来上がった!』

Tags: R, Rの大きさ, カーブ, カーブ定規, クロード・ニコラ・ルドゥー, デザイン活動, ナイフ, ブルーノ・ムナリー, メガネフレーム, モノづくり, 作品集, 円, 円形, 出版, 包丁, 図鑑, 図面, 基準, 変異点, 対比, 川崎和男 Design, 帯文, 形体, 形態, 数値, 日本刀, 曲率, 曲線, 松岡正剛, 柳宗理, 正方形, 物づくり, 生涯, 生涯最期, 直線, 紹介, 自然界, 製図用, 見抜く, 輪郭, 退官, 造形, 鉄道カーブ定規, 阪大退官, 集合体, 雲形定規

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

10月16日

川崎和男のデザイン金言 Kazuo’s APHORISM as Design

10月 16th, 2016 Posted 12:00 AM

10月16日 赤口(辛未)

文房具でも、

デザイナーの使うモノには

必ず、

「発想」の手がかりがある。

最近、そのことに全く

気づかないデザイナーがいる。

それは

デザイン職能は絶対に

無理である。

デザイナーの使うモノには

必ず、

「発想」の手がかりがある。

最近、そのことに全く

気づかないデザイナーがいる。

それは

デザイン職能は絶対に

無理である。

川崎和男の発想表現手法

10月15日

川崎和男のデザイン金言 Kazuo’s APHORISM as Design

10月 15th, 2016 Posted 12:00 AM

10月15日 大安(庚午)

発想とコミュニケーション、

この問題が

底辺までかたりつくされたこと

それはこれまで

ありえなかった。

あったとしても

発想ミーティングのこと、

それだけだった。

この問題が

底辺までかたりつくされたこと

それはこれまで

ありえなかった。

あったとしても

発想ミーティングのこと、

それだけだった。

川崎和男の発想表現手法

Tags: コミュニケーション, ミーティング, 問題, 川崎和男のデザイン金言, 底辺, 発想

Posted in APHORISM, 川崎和男の発想表現手法

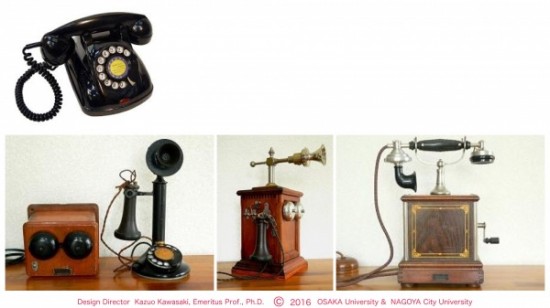

『電話・電話機、通信環境の変化は社会革新を成す』

10月 15th, 2016 Posted 12:00 AM

電話、そして電話機は自分の記憶の中では、?電話。

プッシュホンがあり、また美大時代には、

デザイン課題に「電話機デザイン」は先輩がやっていたと思います。

電話の歴史は、まずは音声が遠くから聞こえてくるという発明から、

現在のスマートホンに至りますが、自分にとっては、

何と言ってもデザイン対象として、パソコンとの関係があります。

インターネットからSNSはコミュニケーションのそれこそ、

社会問題や性悪説の助長になっていると言っても過言ではないでしょう。

おそらく、電話の発明から通信体系のアナログ・デジタル、

さらには、通信ネットワークはBBSやDIALOGUE、Apple Link、

そして今や空気となっているインターネット。

おそらく自分は生き字引のごとく?電話から衛星回線でのネットワークまで

資料もあって語り尽くすことができると思っています。

そして問題は、この電話がケータイとなり、これからのスマホが

未来にはどこまで、それこそコミュニケーションを拡大させてくれる?

この質問の前に立たされていることへの態度の問題が残っていることです。

特に、デザイン対象としてきたデザイナーにとっては、

ケータイにカメラがついてインスタグラムどころではないコトがあります。

新たな通信環境、この拡大が人間社会の根底を

それこそ、政治形式を変革させて社会革新にまでいたっているのです。

この想像力にかかっていることを想い知らねばならないと思っています。

ポケモンどころではないことに、ケータイに「かたち」が変えるでしょう。

* 「逃走の手立ては、情報変革化による学際化」

* 「 Media Integrationに向かってきた系譜・1」

* 『SNSを創造的破壊させるデザインが必要だ』

* 「電話の進化は国内通信形式に問題あり」

* 「ネットワーク認識は自身の共時感覚であることだ」