7月 6th, 2016 Posted 12:00 AM

「カッターナイフ」という日本人の発明は凄いと思っています。

一昨年に、このカッターナイフの刃先カットとそのストッカーユニットを

「日本文具大賞」で受賞させたことがあります。

最近、美大に入学してくる学生が、カッターナイフの意味を知らないと

そんな話を聞いていました。

これは私も経験したことがありますが、剪りを知らず、

木工でいきなりその刃をことごとく折られたことがあります。

もっと、大変な事態は半田ゴテを知らずに火傷が多くて、

旧帝大でも半田ゴテを使わせるために保険に入らせることもありました。

自分の研究室でも半田ゴテ使用を5000回練習ということもありました。

この傾向はますます強くなっているようです。

さて昨夜、盟友・光野有次氏が再計測しながら、特に「背もたれシート」を

彼の自作したナイフで大まかにカットしてくれました。

その風景を見詰めていたワイフが今度は、

彼のカットしたウレタンフォームを「カッターナイフ」で

もう一度、調整をしてカッティングし、再構成をしました。

このウレタンフォームが成しえてきたことはとても意義深いことでしたが、

この素材には経年変化が起こります。

私の作品でウレタンフォーム素材は海外の美術館では永久収蔵されません。

今、ようやく経年変化無し、硬さもコンピュータ制御可能で、

なおかつ人体内に設置してもOKの素材が出来ました。

これは3D-Printerで可能になってきた技術です。

これを3D-Printingと呼んでいますが、やがてこれまでの経年変化や

リサイクルに高コスト素材は無くなっていくでしょう。

HUSATやHCDでのとりわけデザイン医工学・デザイン看医工学の対象には、

新しい素材が適用されていくものと判断しています。

光野氏とワイフのおかげで、

変形してきた体型を矯正する車イスシートが幸運にも出来上がりました。

新しい素材での電動車イスデザインは、自分の役割になったようです。

*『3D-Printingの基本にもう一度戻るために』

*『日本戦略は二つある。3D-Printerと3D-Printing』

*『三つの革命・予測は当たっていた』

*『3Dプリンターブームは「軽薄な流行」にすぎない!』

*『なぜ、私がヘッドホンにこだわるのか』

Tags: 3D Printer, 3D Printing, 5000回, HCD, HUSAT, OK, ウレタンフォーム, カッターナイフ, カッティング, カット, コンピュータ制御, シート, ストッカーユニット, デザイン, デザイン医工学, デザイン看医工学, ナイフ, リサイクル, ワイフ, 一昨年, 事態, 人体内, 今度, 体型, 作品, 使用, 保険, 傾向, 光野有次, 入学, 再構成, 再計測, 凄い, 刃, 刃先, 判断, 剪り, 半田ゴテ, 受賞, 可能, 変形, 大まか, 大変, 学生, 対象, 幸運, 強く, 役割, 彼, 意味, 意義深い, 技術, 文具対象, 日本人, 日本文具大賞, 旧帝大, 昨夜, 最近, 木工, 氏, 永久収蔵, 海外, 火傷, 無し, 特, 発明, 盟友, 知らず, 矯正, 研究室, 硬さ, 私, 素材, 経年変化, 経験, 練習, 美大, 美術館, 背もたれ, 自作, 見詰めて, 設置, 話, 調整, 車イス, 車椅子, 適用, 電動, 電動車イス, 電動車椅子, 風景, 高コスト

Posted in ConsilienceDesign, 企望を「までい」具現へ, 危機解決をめざすデザイン実務

目次を見る

9月 29th, 2012 Posted 12:00 AM

このブランドのグラフィックス表現力は一流です。

パリ本店で、一枚のシャツを見つけました。

私の大好きなクロッキータッチの素描画が描かれているシャツでした。

美大入学当時は、クロッキーは相当に鍛えられました。

だからたまらなく私の物欲に直線的に飛び込んできました。

そのシャツの素描画が、バッグの内面ファブリックにも使われました。

そのバッグは

英国鞄ブランドのグローブ・トロッターとのコラボ商品であり、

「ヴァルカン・ファイバー」と呼ばれる

伝統的な紙を多重層にした素材を

さらにこのブランド用に協同開発されたモノでした。

軽量さは格段に改良されていました。

そのバッグの内装生地にはシャツと同柄の素描が描かれていました。

もちろん、シャツと裏地は別生地でしたが、その接着あるいは圧着技術は、

このファイバー素材を見事に活かしていました。

このブランド組織においても、

シャツ部門とバッグ部門は異なっているはずです。

だから、ディレクターの存在を感じます。

このコラボ的な商品開発において、

自社ブランドのクロッキー描画グラフィックスを選んだことです。

つまり、ブランドは、モノづくりの根本的な理念を表現するには、

「何が、そのブランド表現の核心なのか」は、合議制ではありえず、

「一人の決定者」が必要だということです。

国内企業では、センス無き経営者の趣味趣向が優先され、

価値観は「好き・嫌い」だけでしかなく、

デザインを「たかがデザイン」としか見ていない経営者が

本当に日本は増殖し過ぎました。

エンジニア出身であろうが営業経験者であろうが、

その人の「ファッション性」を見るだけで、野暮ったい経営者が、

デザイン=ブランドの核心の決定者であっては企業は衰退するだけです。

私は、このバッグとシャツのグラフィックスの素描画を統一し、

このブランドが「馬具製造からのメーカー」であったことを

さりげなく表現する決定をしたことに注目しています。

日本のメーカーが「ブランド化」するには、

まず、経営者のデザインセンスそのものが大問題だと指摘しておきます。

Tags: ヴァルカン・ファイバー, エンジニア, グラフィックス, グローブ・トロッター, クロッキータッチ, コラボ商品, シャツ, センス, ディレクター, デザイン, デザインセンス, バッグ, パリ本店, ファッション性, ファブリック, ブランド, ブランド化, モノ, モノづくり, 一流, 入学, 内装生地, 営業経験者, 国内企業, 圧着技術, 多重層, 好き, 嫌い, 日本, 決定者, 紙, 素描画, 素材, 統一, 美大, 英国, 表現, 表現力, 見識, 趣味趣向, 鞄

Posted in 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る

8月 19th, 2012 Posted 12:00 AM

正直、私の万年筆コレクションはそれなりです。

万年筆は中学入学祝いでパーカーをもらいました。

以来、大人になったらこれをコレクションにしようと思っていました。

フリーランスになってから、いつも選びに選び抜いています。

二人のアドバイザーがいました。

一人は万年筆専門店の女の子、店員さんでした。

万年筆談義が徹底的にできるとともに、

彼女にはお店を持ってもらいたいほどの知識があって、

教わることが多かったのですが、

今は辞められてしまいました。

残念ですが手紙をいただきます。無論、彼女は万年筆手書きです。

インクの選定がまたまた優れてイイのです。

今、購入するお店の社長さんからは、

笑いながら「バカですね」とか言われながらも、

真剣に選んで薦めてもらい、さらにコストダウンをしてもらっています。

もう一人いました。

文具大賞時の専門誌編集長には肝心なことを聞き出すことができます。

ともかく、

「スケッチ用万年筆」を発注して、条件がありすぎて断られました。

その時彼女が薦めてくれたのが

「DELTA ラ・チッタ・レアーレ1KS」でした。

DELTAといえば、ある映画で使われてブームになったブランドです。

さて、インクはDELTAもいいのですが、私としては、

どうも、スケッチ用に、パーカーのインクが向いていると感じます。

このところ、スタッフからのスケッチには、

ほとんどこの万年筆でラインやコメントを入れています。

自分の思いつきは、ほとんどはボールペンですが、

ようやくペン先が馴染んできたようです。

パーカー5thは優れたアイディアでしたが、

これよりは、DELTAのこれの方がスケッチに向いています。

「スケッチが描ける万年筆」は、

自分でデザインすべきかと思っています。

Tags: DELTA, アイディア, アドバイザー, インク, コストダウン, コレクション, スケッチ, スタッフ, デザイン, ドバイ, パーカー, パーカー5th, ブーム, ブランド, フリー, フリーランス, ペン, ペン先, ボールペン, ラ・チッタ・レアーレ, ライン, 万年筆, 万年筆専門店, 万年筆談義, 中学, 入学, 大人, 女の子, 専門店, 店員, 徹底, 徹底的, 思い, 思いつき, 手紙, 文具大賞, 映画, 条件, 残念, 無論, 知識, 社長, 祝い, 編集, 編集長, 購入

Posted in 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る

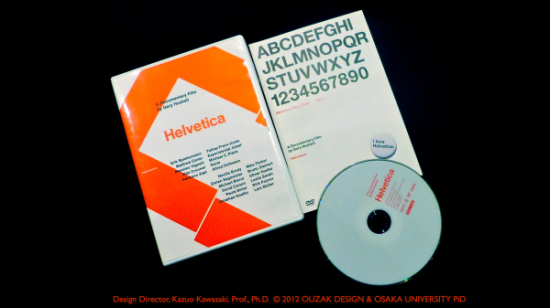

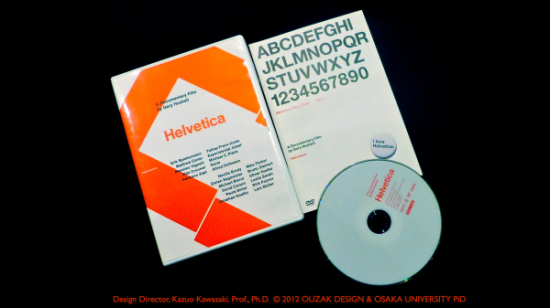

4月 18th, 2012 Posted 12:00 AM

キャスロンとフーツラを最初に学びました。

美大入学とともに一年間、

レタリングの「訓練」が私のデザイン初体験でした。

デザインストロークというフリーハンドでの直線と曲線描きを

完全に手に覚えさせます。

カーペンターペンシルでのラフなアルファベットの書き順も覚えます。

スクリプト体はまさに毛筆での草書のごとく

身体化させなければなりません。

こうしたことが「HIRANO DESIGN METHOD」の基本です。

そして、前回紹介したスクリプトは

今もトレーニングをし続けています。

iPadでのスタイラス運筆は

この応用をそのうちAppleStoreでプレゼンする予定です。

東芝時代はマイクログラマがオーディオ機器には不可欠書体でした。

そして、ヘルベチカの進化は見続けてきたと思います。

一般には印刷はグーテンベルクが教科書的な説明ですが、

本来はアルドゥスの存在無くして印刷の進歩はありえなかったのです。

そして、ヘルベチカ、つまり「スイス」という名の書体は、

活字の鋳造技術とともに発展しました。

なおかつ、この書体の発案者と職人技を成し遂げた二人の人物を

世界中が支援していくのです。

ある意味ではパブリックドメインの事例の一つです。

というのは、このDVDで深く知ることができました。

しかも、この書体づくりに関わった人たちはまだお元気なわけです。

デザイナーに限らず、

このDVDは教養として観ていただきたいと思います。

結局はこの文字=書体が歴史を統合して、

「結論」を出してしまったのです。

「これなら、満遍なくみんなが分かる」ということでしょう。

Tags: AppleStore, HIRANO DESIGN METHOD, iPad, アルドゥス, アルファベット, オーディオ機器, カーペンターペンシル, キャスロン, グーテンベルク, スイス, スクリプト体, スタイラス, デザイナー, デザイン, デザインストローク, トレーニング, パブリックドメイン, フーツラ, フリーハンド, プレゼン, ヘルベチカ, マイクログラマ, ラフ, レタリング, 入学, 初体験, 印刷, 基本, 教科書的, 教養, 曲線, 書き順, 書体, 東芝時代, 毛筆, 活字, 発展, 発案者, 直線, 美大, 職人技, 草書, 訓練, 説明, 身体化, 進化, 運筆, 鋳造技術

Posted in 企望を「までい」具現へ, 祈望から企望へ

目次を見る